Mein Heimatdialekt, das Mayener Platt, ist wohl einer der auffälligsten Dialekte im deutschen Sprachraum und von Begebenheiten, die das bestätigen, kann bestimmt jeder Mayener erzählen. Sei es, dass er bloß nicht verstanden wird oder dass z. B. ésch jinn, dau jahs, e jaht, mir jinn für chinesisch gehalten wird. Mayener Platt ist in seinem Klang weit von der Standardsprache entfernt. Und auch sein spezieller Wortschatz hat einiges zu bieten. Daher entstand allmählich der Plan, den Dialekt festzuhalten. Aber um „Et wòòremòòl ...“, um unterhaltsame Geschichten aus der „alten Zeit“, ging es mir nicht. Wer das erwartet hat, wird sich getäuscht sehen. Vielmehr war das Ziel, nicht nur den gesamten Mayener Wortschatz zu dokumentieren, sondern auch die lautlichen Besonderheiten sowie die grammatischen Unterschiede des Dialekts zur Standardsprache (Formen und Gebrauch) anhand der Wortarten mit zahlreichen Beispielen systematisch und detailliert zu beschreiben. Damit nicht genug, will das Mayener Wörterbuch auch Materialquelle für die Dialektologie sein. Deshalb wurden die Stichwörter nicht nur in Populärumschrift, sondern zusätzlich in das Internationale Phonetische Alphabet (IPA) transkribiert.

Die Sammlung des Wortschatzes, bei der die eigene Sammlung - aus dem Gedächtnis aufgeschriebene Mayener Wörter,

Ausdrücke, Redensarten usw., die zunehmend außer Gebrauch geraten sind, sowie von der Standardsprache

abweichende grammatische Formen - den Anfang gemacht hat, geschah mit Hilfe einer Datenbank. Aus verschiedenen

Mundartwörterbüchern, die moselfränkische Dialekte beschreiben, wurden weitere auch im Mayener Platt vorkommende

Wörter herausgesucht und in die Datenbank eingegeben.

Dazu gehören auch REINHOLD SPITZLEIs Bücher

„Mayener Schimpfwörter“ (1993) und „Mayener Fransüsesch“ (1994) sowie das unveröffentlichte Manuskript (Archiv

des GAV Mayen) seiner Wortsammlung zum Mayener Wortschatz (2013)

. Sie wurden berücksichtigt und eingearbeitet.

Im Wörterbuchteil sind die bei SPITZLEI gefundenen Stichwörter mit zwei Sternchen (**) kenntlich gemacht.

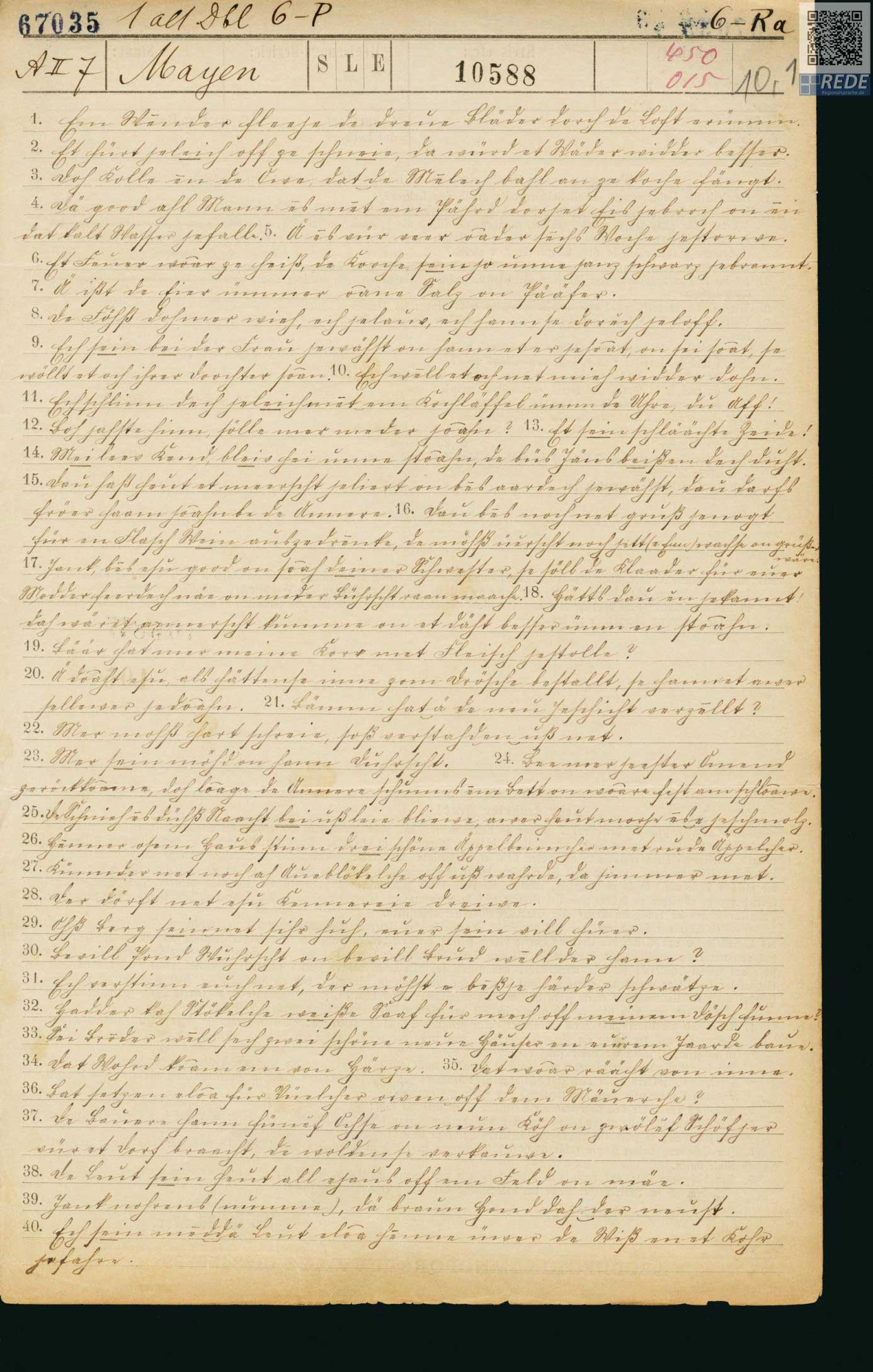

Auch die kleine Sammlung Mayener Wörter von WALTER FISCHER

(in Kurrentschrift), die sich im Archiv des

Geschichts- und Altertumsvereins Mayen befindet (Findebuch Nr.187) mit dem Titel: „[H]s. [handschriftliches;

G. D.-S.] Wörterbuch mit Verzeichnis des Mayener Sprachschatzes und dessen hochdeutsche Übertragung“, wurde von

mir komplett durchgearbeitet und die darin noch gefundenen Wörter eingearbeitet. Meine Übertragung der Wörter in

die Standardsprache folgt dem originalen Notizbüchlein von WALTER FISCHER und weicht teilweise von derjenigen

der Mundartinitiative (siehe Kapitel 20) ab. Im Wörterbuchteil sind die Wörter aus WALTER FISCHERs Sammlung mit einem Sternchen (*)

hinter dem Stichwort gekennzeichnet. Als wertvolle Quellen erwiesen sich auch die „Liedtexte in Mayener Mundart“

von den „Spatzen“, da sie nicht nur Beispiele, sondern sogar Belege für heute nicht mehr bekannte Formen liefern

, z. B. der Faasenaacht. Dasselbe gilt für die Mundartlieder in „Die Stadt Mayen mit ihren Jahrtausenden“, z. B.

„Kohmt [sic!] nämlech Faasenaacht“.

Die hauptsächliche Datengrundlage war aber das RHEINISCHE WÖRTERBUCH, ein neunbändiges großlandschaftliches

Wörterbuch, das online verfügbar ist

. Aus ihm wurden, was wörtlich zu nehmen ist, von A bis Z sämtliche

(mir bekannten) Mayener Wörter herausgesucht und in die Datenbank eingepflegt. Diese umfasst nun gut 9000

Stichwörter. Um das Wörterbuch nicht nur lesbar, sondern auch hörbar zu machen, wurden (fast) sämtliche Einträge

(Stichwörter und Beispiele) von mir gesprochen. Durch anklicken des Lautsprechersymbols können sie abgehört

werden.

Vielleicht lässt sich der eine oder andere Mayener, darauf ein, zu erfahren, wie es kommt, dass sein Platt so aus

andern Dialekten heraussticht. Derjenige, der sich ausführlicher mit dem Platt beschäftigen will, findet in

Kapitel 20 mehr dazu.

An dieser Stelle sei allen, die mich mit meinem Projekt unterstützt haben, ein herzliches „Dankeschön!“ gesagt. An erster Stelle danke ich meinem lieben Mann, Jürgen Schmidt, der all die vielen Jahre mein Projekt live erlebt , mitgelebt und mit erlitten hat. Er hat angeregt, meine Sammlung „lustiger“ Mayener Wörter zum Wörterbuch auszubauen. Er hat mein Projekt von Anfang bis Ende begleitet. Dafür danke ich ihm ebenso wie für die wissenschaftliche Beratung, unzählbare (nicht immer einfache) Diskussionen, für jegliche Hilfe beim Überwinden etlicher Schwierigkeiten in Rat und Tat, nie nachlassende Bereitschaft, sich mit meinem Projekt zu befassen, für das Bestärken im Fortsetzen und zum Durchhalten bis zum Schluss, und, und, und.... Dafür danke ich ihm von Herzen.

Ebenfalls gilt mein ganz besonders herzlicher Dank meinem Schwiegersohn Ingo Schmidt, der sich liebenswürdigerweise sofort erboten hat, aus der Datenbank die Online Version zu erstellen und diese Mammutaufgabe in seiner nicht vorhandenen Freizeit bewältigt hat, wobei wohl besonders die Sprachaufnahmen schwierig waren. Ich danke ihm sehr dafür, dass er jede Menge seiner freien Zeit für mich geopfert hat!

Der Dank an meine Freundin Margret Kirst für ihren begeisterten Einsatz beim Wörtersammeln („Hast du das schon?“) , für die Diskussionen mit ihr, die oft eher Debatten waren, und Telefoninterviews zum Mayener Platt kann sie nicht mehr erreichen, da sie im September 2016 plötzlich verstorben ist.

Ein großer Vorteil war, dass mich eine Reihe von Wissenschaftlern des Marburger Forschungszentrums „Deutscher Sprachatlas“ technisch unterstützt haben. So hat Herr Jost Nickel, der inzwischen leider verstorben ist, die Datenbank für mein Projekt eingerichtet, Robert Engsterhold hat sie aktualisiert und bei den verschiedendsten Computerproblemen geholfen, Dennis Beitel hat die Aufnahmetechnik eingerichtet und betreut.

Ebenfalls danke ich Herrn Hans Schüller vom Geschichts- und Altertumsverein Mayen, dafür, dass er mir WALTER FISCHERS „[H]s. [handschriftliches; G. D.-S.] Wörterbuch mit Verzeichnis des Mayener Sprachschatzes und dessen hochdeutsche Übertragung“ als Kopie hat zukommen lassen ebenso wie die 2013 noch unveröffentlichte Wörtersammlung von REINHOLD SPITZLEI, und besonders auch für die Genehmigung des Fotos unserer Lok.

Herrn Dr. Karl Hausmann, der im August 2018 verstorben ist, verdanke ich die Zusendung der kleinen Schrift von JOSEF HILGER - einer kurzen Darstellung der Mayener Grammatik.

- U. a. sind dies BESSE (2004), CLEMENS (2013), SCHMIDT (Reprint/Nachdruck1982 /1800). ↩

- Inzwischen (2019) vom Geschichts- & Altertumsverein für Mayen und Umgebung e.V. herausgegeben: SPITZLEI REINHOLD: Mayener Wortschatz 1.0. Eine Sammlung der Mayener Mundart. ↩

- 2018 wurde es veröffentlicht unter dem Titel: FISCHER, WALTER: Offjeschriewe. Wöata, Red on Sprüch en da Mayener Sprooch. (Hrsg: Geschichts-& Altertumsverein für Mayen und Umgebung e.V. Mundartinitiative). Vgl. zu den genannten Titeln Kapitel 20 und das Literaturverzeichnis. ↩

- SCHÄFER 1998, 113, und GEIERMANN 1978, 349 (Autor nicht feststellbar). ↩

- Vgl. hierzu Kapitel 20 und das Literaturverzeichnis. ↩

- Zum Gebrauch des Wörterbuchs siehe Kapitel 18. ↩

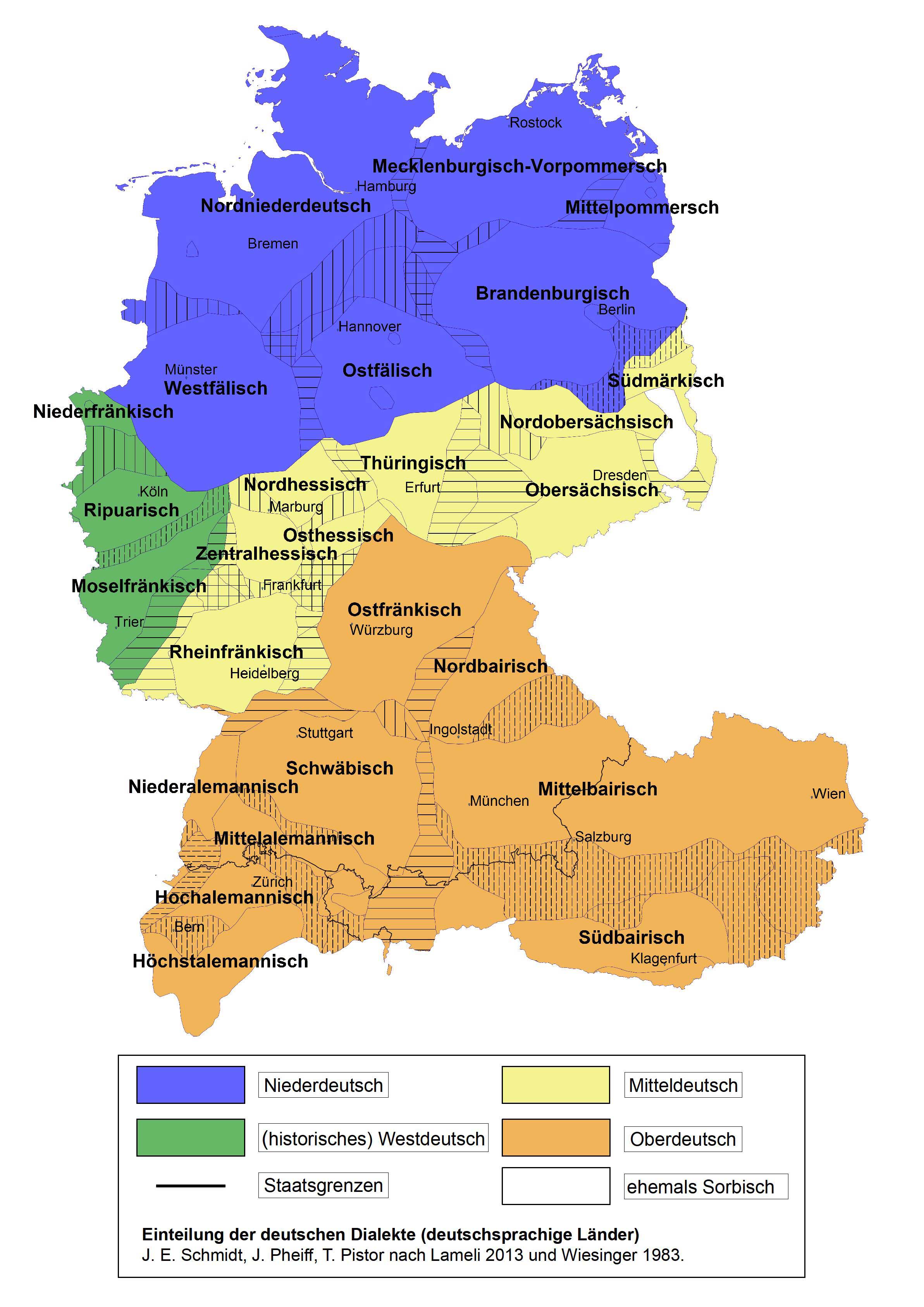

1. Einordnung des Dialekts

Dorf, dat, Pónd, Abbel. Die Einordnung des Mayener Platts in die Dialektlandschaft

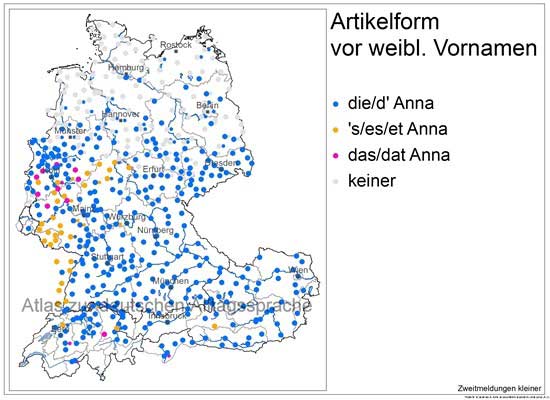

Wenn der Mayener in der Fremde den Mund aufmacht, wird er mit schöner Regelmäßigkeit alsbald gefragt: „Kommen Sie aus Köln?“ - und das, obwohl er „Hochdeutsch“ spricht. Der Mayener ist über die Zuordnung meist verwundert, denn für ihn liegen zwischen seiner Sprache und dem Kölschen Welten. Dennoch gibt es für diese Zuordnung einen triftigen Grund: Das auffälligste Merkmal seiner Sprechweise hat der Mayener mit dem Kölner gemeinsam: Es ist die besondere Sprachmelodie, der „Rheinische Singsang“, das „Rheinische Singen“ oder die „Rheinische Akzentuierung“. Die nicht zu überhörenden Gemeinsamkeiten mit dem Kölschen mögen ein Grund dafür sein, dass Mayen, das „Tor zur Eifel“ - ca. 25km beträgt die Entfernung zum Nürburgring, ca. 20km zum Rhein (Andernach) und ca. 20km zur Mosel (Hatzenport) – seit jeher nach Köln hin orientiert ist - besonders auch, was das Fas(t)nachtfeiern angeht - und nicht etwa zur Landeshauptstadt Mainz. Die Klänge des rheinfränkischen Mainzer Dialekts sind dem Mayener eben nicht vertraut. Wegen dieser sprachlichen Gemeinsamkeiten des Mayener Platts mit dem Kölschen werden beide Dialekte zur selben Gruppe, dem Historischen Westdeutschen oder Rheinischen (vgl. SCHMIDT / MÖLLER 2019), traditionell: dem Mittelfränkischen, gezählt, in dem es diese sogenannten Tonakzente exklusiv, also einzig und allein im gesamten deutschsprachigen Raum gibt . Wegen der ebenso klaren Unterschiede zwischen beiden Dialekten gehören sie aber verschiedenen Untergruppen an: das Kölsche der ripuarischen und das Mayener Platt der moselfränkischen, wie die folgenden beiden Karten zeigen:

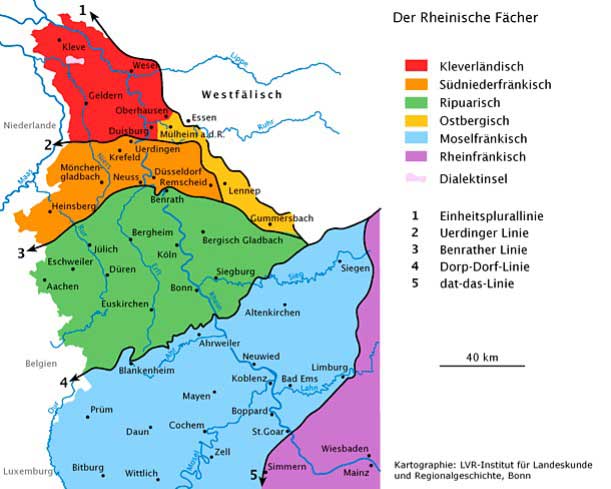

Für die Gruppierung der rheinischen Dialekte wird traditionell der „Rheinischen Fächer“ herangezogen, der sich –

geographisch gesehen - vom westlichen Rheinland bis zum Rothaargebirge erstreckt. Seine verschiedenen

Dialekträume sind das Ergebnis der zweiten (oder: hochdeutschen) Lautverschiebung, jener sprachlichen

Entwicklung, durch die sich das Deutsche von eng verwandten germanischen Sprachen Englisch, Niederländisch und

Friesisch unterscheidet. Diese Lautverschiebung dürfte zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert n. Chr. erfolgt sein.

Die Laute, die verschoben wurden, betreffen den Konsonantismus /die Mitlaute. Die Konsonanten p, t, k wurden

abhängig von ihrer Position im Wort zu (p)f, (t)s, (k)ch verschoben: Altsächsisches slāpan wurde zu

althochdeutsch slāfan (schlafen), asächs. strāta zu ahd. strāzza (Straße) und asächs. rīki wurde zu ahd.

rīhhi (reich).

Im Rheinland wurde die 2. Lautverschiebung nur unvollständig – von Süden nach Norden abnehmend

- durchgeführt, was zu einer sprachlichen Staffellandschaft führte. Diese „Auffächerung“ der Lautverschiebung

hat sich bis heute im Wesentlichen erhalten und wird zur Dialektgliederung verwendet, wozu man bestimmte

Kennwörter heranzieht:

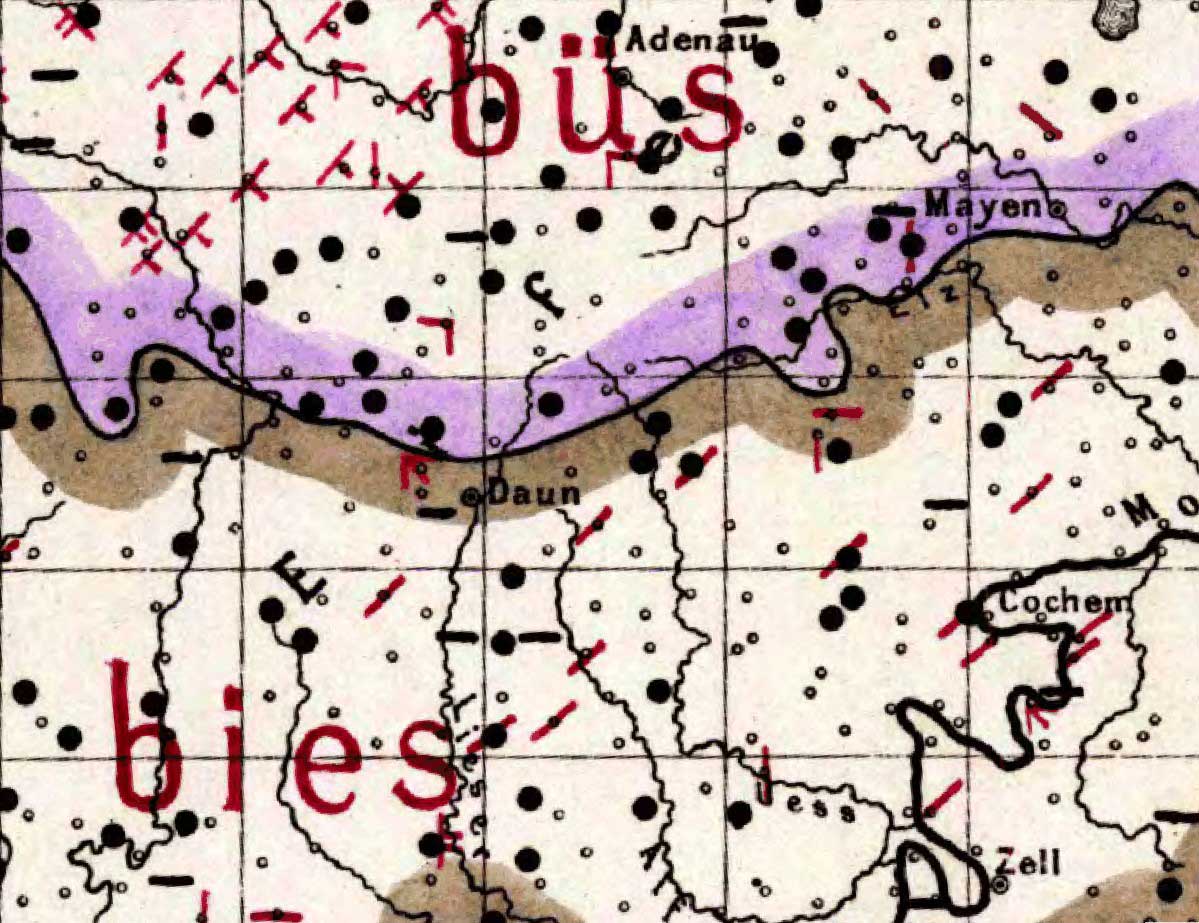

Nördliches unverschobenenes ik gegen südlicheres verschobenes ich bildet Linie 2 (= Ürdinger Linie), nördliches

unverschobenes maken gegenüber südlichem machen bildet Linie 3 (= Benrather Linie), unverschobenes Dorp gegen

verschobenes Dorf bildet Linie 4, unverschobenes dat gegen südliches das die Linie 5. Zwischen der

Dorp/Dorf-Linie (4), an die sich nach Norden das Ripuarische (= Kölner Sprachraum) anschließt, und der

südlicheren dat/das-Linie (5) liegt das moselfränkische Gebiet, das sich bis nach Luxemburg fortsetzt.

- Zu Ursache, Bedeutung und Funktion der Tonakzente siehe unten, Kapitel 7. ↩

- Vergleichbare Tonakzente gibt es sonst im Norwegischen und Schwedischen und in Tonsprachen wie z. B. im Chinesischen. ↩

- Vgl. zum Rheinischen Fächer auch OLBERT 1991, 51-55. ↩

- Bei einer Unterteilung in nördliches und südliches Moselfränkisch, gehört Mayen zum südlichen mit der Kennform of für ‘auf‘ im Gegensatz zu op. Vgl. hierzu Kapitel 3. ↩

2. Besonderheiten des Klangs

Staan ón Baan, Äis ón Wäin, Wuascht ón Duascht. Wie anders klingt Mayener Platt?

Vom Moselfränkischen heißt es: „Moselfränkisch unterscheidet sich deutlich von den übrigen deutschen Mundarten.“

Ein Beitrag der Deutschen Welle aus dem Jahr 2009 nennt „den moselfränkischen Dialekt einen ‚Exoten‘ unter den

deutschen Dialekten, die Sprache an der Mosel klinge bunt, wild und ganz anders. Im Gegensatz dazu beschreibt

ein Reisebuch aus dem Jahre 1840 das Moselfränkische in der Stadt Trier so: ‚Die Sprache hat in ihrer

volltönenden Breite etwas ungemein treuherziges und gemüthliches‘. In der Tat wird Moselfränkisch von anderen

Deutschsprechenden außerhalb der moselfränkischen Sprachgruppe nur schwer oder überhaupt nicht verstanden.“

Zweifellos entsteht einerseits der Eindruck des Gemütlichen wegen des erwähnten Rheinischen Singens

und der

Eindurck des Bunten, Wilden andererseits durch vielen klanglichen Differenzen zu den übrigen Dialekten und zur

Standardsprache

. Dies gilt in ganz besonderem Maße für das Mayener Platt. Dass man speziell Mayener mit ihrem

auch unter den moselfränkischen Dialekten auffallenden Platt besonders gut aus einer Gruppe heraushört, mag die

folgende Anekdote belegen: „Ihre Lärmigkeit, zusammen mit ihrer Mundart, sind auch der Grund, daß man die

Mayener selbst in den unwahrscheinlichsten Situationen, etwa auf einem fernen Eiland oder in tiefster

nächtlicher Dunkelheit, sofort als Mayener erkennt. Überall bekannt war während der beiden letzten Weltkriege

(vielleicht auch schon in früheren Feldzügen) die Tatsache, daß man aus einer fremden Marschkolonne den Mayener

jederzeit deutlich als solchen heraushört. Und viel erzählt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch der Witz,

bei dem ein russischer Soldat einem in russische Gefangenschaft geratenen Mayener die ordenübersäte Brust

abräumt, der Mayener ihm schließlich die bekannte Mayener Anrede: ‘[Dau] schwera Nickelooß!‘ entgegenbrummt,

und der Russe darauf freudestrahlend mit den Worten: ‚Du Mayen, du Mayen!‘ diesem all seine Orden wieder

zurückgibt.“

Dass das Mayener Platt auch unter den moselfränkischen Dialekten, die ebenfalls „singen“, noch heraussticht,

liegt nicht zuletzt an seinen zusätzlichen Vokalen sowie ihrer Verteilung, besonders aber am a [ɑ]. Durch sein

auch im Vergleich zu den umgebenden Dialekten ungewöhnlich häufiges Vorkommen und seine „Breite“ ist das a der

auffälligste der Mayener Vokale. Dieses typische Erkennungszeichen des Mayener Platts entlarvt den Mayener als

solchen. Wo in umgebenden Dialekten ein schwachtoniges e [ə] (Mennejen, Annenache, Krööfde usw.) und in der

Standardsprache ein angedeutetes a [ɛɐ] (Mendiger, Andernacher, Krufter) zu hören ist, realisiert der Mayener

ein volltönendes a [ɑ]: Mennéja, Annanacha, Krufda. Der Mayener vazéllt ón zaschlaat, jaht ón staht ón waaß

Beschaad. Das ‘a‘ provoziert spöttelnde Aufforderungen (Leevje sòò aas Klaadaschrank! ‘Liebchen sag‘ mal:

Kleiderschrank!‘oder Lääwawuascht! ‘Leberwurst!‘ oder Läädatösch! ‘Ledertasche!‘) und im NIEDERMENDIGER

WÖRTERBUCH heißt es für Mayen neben dem „Duudschlaajer, die: Mayener-Totschläger [...]“ als Ortsneckname „Auch

‚Klaa Paris‘. Die Mayener Mundart nachahmend.“

. Ein bekannter Mayener Spruch zum ‘a‘ ist ein weiterer Beleg:

Daat dat dat? Dat dat dat daat! Dat daat dat! ‘Tut sie (wörtl. das) das? Dass sie das tut! Das tut sie!‘ Oder

auch: Darf dat dat? ‘Darf sie das?‘

Auch das Mayener ‘r‘ wird in den standardsprachlichen Lautkombinationen e+r, i+r, o+r, u+r, ä+r, ö+r, ü+r zu

einem vollen a [ɑ], d. h., es werden zwei Vokale (Doppellaute) gesprochen: Bei e+r heißt es Kéaz ‘Kerze‘, bei

i+r Wiat ‘Wirt‘, wüad ‘wird‘, Bia ‘Birne‘, Kiaschbel ‘Kirchspiel‘ (veraltet /ausgestorben?), Küasch ‘Kirsche,

Küaje ‘Kirschen‘, bei o+r Hoa ‘Horn‘, Koa ‘Korn‘, Woat ‘Wort‘, bei u+r Wuascht ‘Wurst‘, Duascht ‘Durst‘,

Kuascht ‘Kruste‘, bei ä+r J`öatner ‘Gärtner‘, B`öat ‘Bärte‘, K`öatsche ‘Kärtchen‘, bei ö+r Pöatsche ‚‘Pförtchen,

kleine Pforte‘, bei ü+r Schüaz ‘Schürze‘, Düa ‘Tür‘ und Büascht ‘Bürste‘. Dabei liegt die Betonung jeweils auf

dem vorderen Vokal.

Selbst das ‘ei‘ der hochdeutschen Standardsprache wird in Abhängigkeit von der mittelhochdeutschen Form des

entsprechenden Wortes zum /a/. So heißt es z. B. Baan und Staan ‘Bein‘ und ‘Stein‘, allaan ‘allein‘, Laader

‘Leiter‘, praat ‘breit‘, raase ‘reisen‘. Als /äi/ [ɛi] erscheint dagegen das hochdeutsche /ai/ z. B. in Äis

‘Eis‘, Päin ‚Pein‘, Wäin ‘Wein’ und auch als /ai/ [ai] kommt es vor z. B. in Fleisch ‘Fleisch‘, Deisch ‘Teich‘,

heiß ‘heiß‘ und Ei ‘Ei‘. Diese drei Varianten des ‘ei‘ sind mit dem jeweiligen Wort verbunden und nicht

gegeneinander austauschbar – was Mayener-Platt-Lernen oder Mayener-Platt-Verstehen nicht leichter macht.

Deshalb sind diese ei-Laute sogar zur Feststellung der Dialektkompetenz geeignet.

Auch die Längen und Kürzen

von Vokalen sind nicht selten anders verteilt als in der Standardsprache. So heißt es z. B. nicht ‘essen‘,

nicht ‘wohnen‘, nicht ‘kalt‘ und nicht ‘holen‘, sondern ääse, wónne, kaal und hólle: E hat sésch en kaal Naas

jehóllt. ‘Er hat sich eine Abfuhr geholt.‘

- Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Moselfr%C3%A4nkische Dialekte. ↩

- Vgl. Kapitel 7. ↩

- Zu den Mayener Vokalen im Einzelnen siehe unten Kapitel 6. ↩

- KREMER 1992, 111. ↩

- CLEMENS 2013, 337. In Mayen heißt es: Duut-schlääja. ↩

- Die hier gewählten Schreibungen finden sich im Wörterbuchteil nur in Ausnahmefällen. Die Populärumschrift im Wörterbuchteil orientiert sich der besseren Lesbarkeit willen näher an der normalen Rechtschreibung, da die Wörter zusätzlich in IPA notiert sind und man sie sich auch anhören kann. ↩

- Alle Realisierungen und alle lautlichen Besonderheiten des Mayener Platts darzustellen, sprengt den hier gewählten Rahmen. ↩

3. Konsonanten

Jaaß, Jans, Jalje, Jeld, Klobus, Knaad, Kluck, Krósche und Deer, Daach, deef, Düür. Einiges zu den Mayener Konsonanten / Mitlauten

Für das Mayener Platt ist der Gebrauch von j anstelle von standardsprachlichem g typisch: Es heißt Jaaß, Jans,

Jaar, Jel´öck, Jeh´öschnis (‘Geiß‘, ‘Gans‘, ‘Garn‘, ‘Glück‘, ‘Gehäugnis‘). Doch wenn man et óf goot Jel´öck

nachzuahmen versucht, geht das leicht schief – es heißt nicht *joot und nicht *Jaby, sondern goot und Gaby!

Komplizierter wird es noch dadurch, dass außer j und g auch noch k für standardsprachliches g vorkommt: Es heißt

im Mayener Platt bekugge ‘begucken‘, bekräiwe ‘begreifen‘, Klock ‘Glocke‘, Knaad ‘Gnade‘, Kròòt ‘Grat‘,

kraddeleere ‘gratulieren‘ und Klobus ‘Globus‘ - ein g in einer Konsonatenverbindung am Wortanfang bekommt der

Mayener nicht hin. Damit ist es noch nicht genug: Auch r, ch und sch können an Stelle von standardsprachlichem

g auftreten, etwa in fròòre ‘fragen‘, fròòch ‘frage‘ und fr`ö`öschs ‘fragst‘ oder auch in Feischling ‘Feigling‘.

Auch b (stimmhaft) und p (stimmlos) werden, was vielleicht nicht ganz so auffällig ist, nicht an denselben

Stellen wie

in der Standardsprache gebraucht, sondern sind gegeneinander „ausgetauscht“: also Labbe statt ‘Lappen‘, schlebbe

‘schleppen‘ und umgekehrt Ploom statt ‘Blume‘, Prand statt ‘Brand‘. Während die Lautkombinationen p + l und p +

r am Wortanfang kein Problem sind, Pl`ö`öt ‘Platte, Glatze‘ und Priml ‘Primel‘, sind ein b + l, Ploot ‘Blut‘,

und b + r, Pruut ‘Brot‘ für den Mayener kaum sprechbar. Die Lautverschiebung

von d zu t am Wortanfang hat das

Mayener Platt nicht mitgemacht, sondern wie das Englische den alten westgermanischen Lautstand bewahrt, so dass

es Deer ‘Tier‘, Daach ‘Tag‘, doon ‘tun‘, deef ‘tief‘, Düür ‘Tür‘, danse ‘tanzen‘ heißt und dem Englischen sehr

nah ist: deer - Hirsch, Reh, day – Tag, do – tun, deep – tief, door – Tür, dance – tanzen. Aber es gibt auch

Übereinstimmungen mit der Standardsprache: Tee, Teller Tasse, Tapert

, und umgekehrt z. B. tisbedeere

‘disputieren‘ geht es ebenfalls. Auch die Lautkombinationen sp- und st- sind häufig „stimmhaft“, z. B. heißt

‘spülen‘ schbööle, ‘spaßig‘ schbassésch und ‘Stecken‘ Schdegge, ‘Stadt‘ Schdadt

, dagegen aber ‘Strafe‘ Stròòf,

‘Straße‘ Stròòß und ‘Sprung‘ Sprung, ‘Sprenkel‘ Spreng-gel, ‘springen‘ sprénge, ‘Spritzgebäck‘ Sprétzjebäck(s).

Trotzdem sind das Mayener sp- und st- weicher als in der Standardsprache. Äußerst auffallend ist der Erhalt von

altem unverschobenem t im Auslaut, d. h. am Wortende, statt standardsprachlichem s in dat, wat und et, d. h.,

das Mayener Platt hat diese Verschiebung nicht mitgemacht. Diese „Kleinwörter“ kennzeichnen eine wichtige Grenze

der zweiten Lautverschiebung.

In der Literatur werden meist nur diese drei als „erhaltene“ Wörter angeführt.

Tatsächlich findet man aber im Mayener Platt zahlreiche weitere: Beim Adjektiv für das Neutrum heißt es e neuet

‘ein neues‘, e aalet ‘ein altes‘, e kruuset ‘ein großes‘ etc., z. B. Dat Himm és e neuet / e aalet. ‘Das Hemd

ist ein neues / ein altes.‘ Dagegen heißt es aber immer ebbes Neues ‘etwas Neues‘, ebbes Aales ‘etwas Altes‘,

ebbes Kruuses ‘etwas Großes‘ etc. Beim Possessivpronomen heißt es t bzw. d statt standardsprachlich s: mäint,

däint, säint, oost (ooset), euert (euret), ihrt (ihret) ‘meins, deins, seins, unser(e)s, euer(e)s, ihr(e)s‘ bzw.

mäinde, däinde, säinde, oosde euerde, ihrde ‘meines (eig. meindes; etc.), deines, seines, unsres, euers, ihres‘

, z. B. Dat Himm és mäint/mäinde, däint /däinde. ‘Das Hemd ist meins /meines, deins /deines.‘

Drittens wird

der Superlativ für die 3. Pers. Sg. und Pl. für das Neutrum in Fällen wie Dat Audo? Dat és säi /ihr / säi

neuesdet / besdet / krüüßdet. ‘Das Auto? Das ist sein / ihr / sein / neuestes /bestes /größtes.‘ Auch im Plural:

Ihr neuesdet / besdet / krüüßdet. ‘Ihr neuestes /bestes /größtes.‘ Und viertens enden auch die Zahlwörter ‘eins‘

und ‘keins‘ im Platt auf t: aant und kaant bzw. de: aande und kaande.

- Weitere Beispiele zu j finden sich in den Ausführungen zum Svarabhakti in Kapitel 4. ↩

- Siehe hierzu Kapitel 1. ↩

- Oder auch: Babba statt ‘Papa‘, bótze statt ‘putzen‘; dagegen: plòò statt ‘blau‘, Präi statt ‘Brei‘, Plesch statt ‘Blech‘. Und: Deisch ‘Teig‘, Däär ‘Teer‘, Daal ‘Teil‘, deuer ‘teuer‘ und dagegen: Treck ‘Dreck‘, Tròht ‘Draht‘, treuzehn ‘dreizehn‘. ↩

- Auf die Schreibung schb- bzw. schd- wird der besseren Lesbarkeit wegen im Wörterbuchteil verzichtet. ↩

- Vgl. Kapitel 1. ↩

- Vgl. hierzu auch Kapitel 12 zum Possessivpronemen. ↩

4. Weglassen und Verbinden

Bääsm, Abbl, mööd, Tösch, Käär, Kérresch, Schakal. Vom Weglassen, von Sparsamkeit, vom Hinzufügen und Verbinden. Die Apokope, das Svarabhakti, die Liaison und der Sandhi

Einerseits lässt der Mayener gern Laute weg, andererseits fügt er gern welche hinzu, so dass das Mayener Platt

sich nicht nur mit seinen Vokalen und seinen Mitlauten von der Standardsprache abhebt, sondern auch durch seine

Wortformen. Er lässt im Wort Laute aus, etwa bei Jedäschnis ‘Gedächtnis‘, Naachskied(e)l ‘Nachthemd; wörtl.:

Nachtkittel‘, Jekochs ‘Gekochtes‘, Jehacks ‘Gehacktes‘, Schwinnsucht ‘Schwindsucht‘) und auch bei Bännl ‘Bändel‘

, Buggl ‘Buckel‘, Bääsm ‘Besen‘ und Abbl ‘Apfel‘.

Sparsam ist der Mayener speziell am Wortende – eine Eigenheit, die auffällig ist. Ganz typisch ist der Abfall von

zum Wortstamm gehörigem -e im Auslaut, d. h. am Wortende, (die sogenannte e-Apokope): Kést ‘Kiste‘, Auch ‘Auge‘

, Tösch ‘Tasche‘, Büchs ‘Büchse‘, Fall ‘Falle‘, Kann ‘Kanne‘, mööd ‘müde‘, schad ‘schade‘, mäin ‘meine‘. Ebenso

ist es mit dem Abfall von standardsprachlichem -n (n-Apokope), etwa bei Substantiven (wie beispielsweise Owe

‘Ofen‘, Steer ‘Stirn‘, Hoor ‘Horn‘, Käär ‘ Kern‘, Koor ‘Korn, Roggen‘) sowie am Wortende von Verben (z. B. ääse

‘essen‘, paseere ‘passieren‘, sööje ‘suchen‘, bäise ‘beißen‘). Auch -es bzw. –nes bei standardsprachlichen

Bildungen wie ‘großes‘ kruuß, ‘schönes‘ schöö, ‘kleines‘ klaa

und -et beim Partizip Perfekt, etwa jereet

‘geredet‘, énjebilt ‘eingebildet‘

fallen ab. Auch das r fällt bei bestimmten Wortbildungen regelmäßig ab: Es

heißt grundsätzlich en aale (Mann) / en Aale ‘ein alter (Mann) /ein Alter, en frümme (Mann)/en Frümme ‘ein

fremder (Mann) / ein Fremder‘, en duude (Mann) / en Duude ‘ein toter (Mann) / ein Toter. Von besonderem

sprachwissenschaftlichen Interesse sind, weil das ungewöhnlich ist, Substantivformen, bei denen die Pluralform

kürzer als die Singularform ist

, nämlich Hünn ‘Hunde‘, Hänn ‘Hände‘, Wänn ‘Wände‘, Stänn ‘Stände‘, Döör

‘Dornen‘ (veraltet?). Ebenfalls kommt der Abfall ganzer Silben beim Singular vor: Bier (‘Birne‘), Enn (‘Ende‘),

Schann (‘Schande‘), Kunn (‘Kunde‘), Stunn (‘Stunde‘) (Sg. und Pl.).

Wörter wie etwa rääne ‘regnen‘, Rään ‘Regen‘, jään ‘gegen‘, sääne ‘segnen‘, Wòòn ‘Wagen‘, Hòòljans ‘Hagelgans‘,

Märsch ‘Mähre‘ (ausgestorben?), deren Form zwar sehr verschieden von der standardsprachlichen ist, aber keinen

Abfall von Endungen haben, werden hierzu nicht gezählt. Sparsam geht der Mayener auch mit dem e [ə] in

bestimmten Positionen im Wort um, was aber, auch für einen Mayener, eher weniger auffallend ist. Obwohl es

durchaus möglich ist, es mitzusprechen, fehlt es i. d. R., z. B. in bääd(e)le [ˈbɛː¹d(ə)lə] ‘betteln‘,

Pud(e)lfass [ˈpuː¹d(ə)lfas] ‘Jauchefass‘, Nòòd(e)l [ˈnɔː¹d(ə)l] ‘Nadel‘, hann(e)le [ˈha¹n(ə)lə], Frad(e)l

[ˈfʁɑː¹d(ə)l] ‘Freidel; starkes Holzstück oder Stoffstreifen‘, wagg(e)le [ˈvɑg(ə)lə] ‘wackeln‘. Sozusagen als

Ausgleich, als Gegenzug zum Weglassen, kann die Vorliebe des Mayeners, ein e [ə] einzuschieben, gesehen werden.

Wie auffallend dieses Phänomen für einen Nicht-Mayener-Platt-Sprecher ist, kann nicht beurteilt werden.

Beide

Phänomene kommen nicht selten in einem Wort vor. Beispiele für Substantive mit Kombination von Endungsabfall

und gleichzeitigem Einschub von e [ə] sind ‘Birke‘ und ‘Kirche‘, die dreisilbig würden (*Béreke und *Kéresche),

wäre da nicht der –e-Abfall im Auslaut, also Bé-rek und Ké-resch (mit von der Standardsprache abweichender

Silbengrenze).

Verschiedene Mayener Verben, nämlich die, die auf –len oder –ren enden, sammele (*sammelen)

‘sammeln‘ und ärjere (*ärgeren) ‘ärgern‘ haben eine e-Tilgung im Gegensatz zu den entsprechenden in der

Standardsprache nicht vollzogen, weder im Infinitiv noch in der 1. Pers. Sg. Präs. oder in der 1. und 3. Pers.

Pl. Präs.

Aber nicht nur in diesen speziellen Fällen, sondern durchgängig bei bestimmten Lautverbindungen

tritt der

e-Einschub auf, und zwar in allen Wortarten (-lch Mélesch ‘Milch‘, Pólesch die Stadt ‘Polch‘, bellesch ‘welch,

welche‘, -lk dölege dülken '(nieder)schlagen, zurechtstutzen, züchtigen', Vólek (Volk, d. h. ‘Gesindel‘),

-lg Ballesch ‘Balg‘,gl- jelääm glem (ausgestorben?) 1. 'zart, sanft, behutsam'. - 2. 'fügsam, zahm, willig',

-rk kirekse ‘kirksen "knarrendes, schrilles, nervenschmerzendes Geräusch erzeugen durch Aneinanderreiben; neue

Schuhe, zwei sich reibende Äste, schlecht geschmierte Räder, Wiegen, Schlösser, Türen udgl." (RHEIN. 4, 533)‘,

-rch doresch ‘durch‘, Stòresch ‘Storch‘, -rg arsch ‘arg‘, -rl Märel Merle ‘Amsel‘, -rm arem ‘arm‘, -lm Qualem

‘Qualm‘.

In der Standardsprache, die im doppelten Sinn eine „Kunstsprache“ ist, ist die korrekte Aussprache eines Wortes

festgelegt.

Im Platt, das eine mündliche Varietät ist

, gibt es dagegen Varianten. Häufig, aber nicht

ausschließlich, entstehen diese durch die Anpassung von Lauten an benachbarte.

Dies geschieht im Mayener Platt

am Wortanfang, di- (‘direkt‘: derekt, jerekt, irekt), ge- (‘genug‘: jenooch(t), inooch(t)); ‘genau‘: jenau,

inau; ‘geduldig‘: id´öllésch, jed´öllésch), über- (‘überhaupt‘: üüwahaup(t), jehaup(t)), (‘sogar‘: zejaa, sejaa,

zijaa) und innerhalb eines Wortes, -ge- (‘ungesund‘: onjesónt, onisónt; ‘angeholt‘: anjehólt, anihólt). Auch

zwei Wörter, die aufeinander treffen, z. B. bei hadder ‘habt ihr‘, jahsde ‘gehst du‘, én’t ‘in es‘ (= in das),

jémma ‘gib mir’, werden aneinander angeglichen. Und allein durch Austausch von e gegen i, von jémma zu jimma,

wird aus ‘gib mir’ ‘gehen wir‘. Hierher gehört auch die alte scherzhafte Aufforderung: „Sòò aas en Satz mét

Schakal!“ (‘Sag mal einen Satz mit Schakal!‘). Die „richtige“ Antwort heißt: Schakaal Fööß. ‘Ich habe kalte

Füße.‘ Obwohl diese Lautanpassung, die die Aussprache vereinfacht, nicht zwingend ist, ist sie die Regel und

wird stets praktiziert - ohne sie geht Mayener Platt nicht. Folge der vereinfachten Aussprache durch Angleichung

ist, dass ein ganzer Satz „am Stück“ gesprochen wird.

Für einen Mayener kein Problem, wird dies für einen

Fremden zur Herausforderung. Das „Entschlüsseln“ des Mayener Platts ist schwierig, da für Fremde nicht ohne

Weiteres festzustellen ist, wo ein Wort endet und wo das nächste beginnt: Éschhóllendarawäilenoch. ‘Ich hole

dir derer (=davon) jetzt noch‘. Naukuggaaselòh - nau küddat häi méddeplaggéje Fööß jelóff. ‘Nun guck mal da

(= Nun sieh mal an) - jetzt kommt das (Kind) hier mit den nackten Füßen gelaufen‘. ‘schwòabäiara anna Frau.

‘Ich war bei einer anderen Frau‘. Kannendakaan annaaal Bócks andoon? ‘Kann er denn keine andere alte Hose

anziehen?‘Owaas kòmenallerhand Leuderénn. ‘Plötzlich kamen allerhand Leute herein‘. Jéww-ed-em-aas

jerat. ‘Gib es ihm mal gerade‘. Lòh-küdd-et-at. ‘Da kommt es schon‘. És-et-add-esu-wäit?

‘Ist es schon so weit?‘

- Vgl. hierzu aber auch Kapitel 10. Darüber, ob es sich bei diesem Abfall um Apokope handelt oder ob das Adjektiv nicht flektiert, d. h. gebeugt, wird, kann keine Aussage gemacht werden. ↩

- Weitere Beispiele: ermort ‘ermordet‘, jelant ‘gelandet‘, jemelt ‘gemeldet‘, jerett ‘gerettet‘. ↩

- Dies ist der sogenannte Subtraktive Plural (vgl. BIRKENES 2014). ↩

- Zum eingeschobenen e [ə]: „Der Sprossvokal (auch: Anaptyxe, griechisch ἀνάπτυξις anáptyxis „Entfaltung“; sanskr. Svarabhakti, „der Vokal aus der mittleren Reihe“) ist eine Unterkategorie der Lauteinschaltung, also ein Vorgang, bei dem durch Änderung der Silbenstruktur die Aussprache erleichtert wird. Dies geschieht in diesem Falle durch silbenbildenden Einschub eines Vokals“. (Hervorhebung im Original) (https://de.wikipedia.org/wiki/Sprossvokal). ↩

- Dreisilbigkeit würde der Pluralform entsprechen (mit leicht abweichender Aussprache): Bérege, Kéreje. Genauso ist es bei Nelek (Pl. Nelege) ‘Nelke‘ und Wolek (Pl. Wolege) ‘Wolke‘. ↩

- Vgl. hierzu Kapitel 8 und Kapitel 9 Von den Formen des Substantivs. Siehe hierzu auch DUDEN GRAMMATIK, 120, 195. ↩

- Es sind nicht alle Kombinationen aufgeführt. ↩

- Weitere Beispiele: gl- (‘sei folgsam‘, wörtl.: ‘folge‘), jeladdésch (glatt), Jelass ‘Glas‘, jelauwe ‘glauben‘, jeläisch ‘gleich, bald‘, jeläije ‘gleichen‘, jel´öcklésch ‘glücklich‘; -rk murksen, zirkeln, borkig, Ferkel, Mark, fuhrwerken, Gurke, Korken, merken; -lm Palm; -lk Balken, walken, Kalk, melken, molkig, Nelke, Wolke, schalkig, ulkig; -lch Dolch, ‘Poljer‘ Polcher, strolchen, welch, durch, Durcheinander, Durchzug, Kirchenlicht, Kirchhof, schnarchen, Storch; -lg Felgen, folgen, Galgen, vertilgen. ↩

- 1898, also vor rund 120 Jahren, hat THEODOR SIEBS auf der Basis der norddeutschen Aussprache ein Wörterbuch herausgegeben (Deutsche Bühnenaussprache). Bis dahin gab es keine einheitliche Aussprache von Wörtern, sondern man sprach nach der in der Schule gelernten, durch den eigenen Dialekt geprägten Leseaussprache „hochdeutsch“. Mit dieser nun vorgegebenen Bühnenaussprache gab es erstmals eine Norm, nach der Sprecher trainiert wurden, damit nicht mehr die einen auf der Biehne von den Kistenbewohnern und die anderen auf der Bühne von den Küstenbewohnern reden sollten. Diese zunächst sehr künstliche Aussprache wurde in gemäßigter Form ab ca. 1930 von professionellen Sprechern in Funk (und später auch Fernsehen) gebraucht. Die Hörer haben sich zunehmend an ihr orientiert, sie wie ein Virus verbreitet und sie dadurch zu unserer heutigen hochdeutschen Standardsprache gemacht. ↩

- Zum Varietätenbegriff: Der Dialekt (für Mayen: das Platt), als rein mündliche, „unterste“ Sprachschicht, die „darüber liegende“ Umgangssprache, der Regiolekt, und die „zuoberst liegende* Standardsprache, in mündlicher und schriftlicher Form, sind die drei Varietäten der deutschen Sprache. D. h., Mayener Platt ist eine Form der deutschen Sprache. Daher sind Bezeichnungen wie Mayener Spròòch zu vermeiden. Die Sprache ist deutsch. ↩

- Der Fachbegriff hierfür heißt Sandhi. „Sandhi ([...] ‘Zusammensetzung‘)“ beschreibt „[...] Änderungen beim Zusammentreffen von zwei [...]“ Wörtteilen und „Wörtern“. „Sandhi dient der Vereinfachung der Aussprache [...]“. „Alle Sprachen des Rheinlands und seiner Umgebung (Rheinhessisch, Pfälzisch, Luxemburgisch, Ripuarisch, Limburgisch) kennen ihn in unterschiedlicher, häufig optionaler Form.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Sandhi. ↩

- Dieses Aneinanderbinden von Wörtern hat auch das Französische. Es wird als Liaison bezeichnet. Zu Liaison siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Liaison_(Sprachwissenschaft). ↩

5. Fehlende Wörter

Hólle, liehre, linne oder: nehmen, lernen, leihen. Was der Mayener nicht kennt. Etwas zum Wortschatz

Trotz des Fehlens verschiedener Wörter ist es dem Mayener möglich, alles auszudrücken, was er möchte - das

meiste jedenfalls. Allerdings bekam Fredi nach seiner Mitteilung: „Ésch hann en Taplett jehóllt. ‘Ich habe eine

Tablette geholt.‘“ von Renate zu hören: „Dann nimm sie doch auch!“ Genau das hatte er getan! Der Mayener kennt

nur holen, aber nicht nehmen. Es wird ausschließlich geholt. Holen und nehmen fallen in ihrer Bedeutung

zusammen: Man holt dem Kind die Schere ab, holt jemandem die Zeitung fort. Man holt zwei Kilo ab (oder zu),

holt ein Video auf, überholt ein Geschäft, holt den Einbrecher fest, holt sich nicht nur den Tod, sondern auch

das Leben - und holt die Maul voll. Die Maul ist nicht identisch mit dem standardsprachlichen ‘das Maul‘,

sondern es ist das normale Wort für ‘Mund‘

. Dem echten Platt ist ‘Mund‘ fremd.

Die Reaktionen auf die

Aufforderung haal de Maul ‘halte den Mund‘ und haal et Maul ‘halte das Maul‘ fallen beim Mayener mit

Sicherheit unterschiedlich aus. Gelernt wird in Mayen auch nichts. Es wird nur gelehrt: "die MA. hat für die

beiden nhd. Wörter lehren u. lernen nur das eine Wort lehren" (RHEIN. 5, 315). Wie standardsprachlich heißt es:

Ésch wäären désch / denn Anstand lihre! ‘Ich werde dich / ihn (wörtl.: den) Anstand lehren.‘ Dat säimir su

jelihrt wure. ‘Das hat man uns so gelehrt. Wörtl.: Das sind wir so gelehrt worden.‘ Leefje, ésch lihren désch

strégge. ‘Liebes, ich lehre dich stricken.‘ Es heißt aber auch: Hadda nét waade jelihrt? ‘Habt ihr nicht warten

gelernt (wörtl.: gelehrt)?‘ Der lihrt nét jäär. ‘Er lernt nicht gern.‘ Dumm jebore ón neust dòzoo jelihrt!

‘Dumm geboren und nichts dazu gelernt (wörtl.: gelehrt.‘ Auch ‘(ver)leihen‘ kann man im echten Mayener Platt

nichts, höchstens (ver)linne ‘(ver)lehnen‘: Kannsde ma däi Audo linne? ‘Kannst du mir dein Auto leihen (wörtl.:

lehnen)?‘ Ésch linnen daret bés nächsde Wóch. ‘Ich leihe (wörtl.: lehne) es dir bis nächste Woche.‘ Linn ma aas

däin Schär! ‘Leihe (wörtl.: Lehne) mir mal deine Schere!‘ Jelinnt és nét jeschenkt! ‘Geliehen (wörtl.: Gelehnt)

ist nicht geschenkt!‘ Hasde däi Radd verlinnt? ‘Hast du dein Rad verliehen (wörtl.: verlehnt)?‘ Und

andererseits: Ma mösen us bäi da Oma jet Pruut linne. ‘Wir müssen uns bei Oma etwas Brot leihen (wörtl.:

lehnen).‘ Kummda widder Klopabier linne? ‘Kommt ihr wieder Klopapier leihen (wörtl.: lehnen)?‘ und: Denn

Pullover hann ésch ma vóm Tina jelinnt. ‘Den Pullover habe ich mir vom Tina geliehen (wörtl.: gelehnt).‘

Der echte Mayener spricht nicht, schweigt auch nicht, arbeitet nicht, schimpft nicht, weint nicht, geht nicht im

Wald spazieren, ist nicht klug, bekommt keine Schmerzen und keine Angst, streitet sich nicht, wird nicht wütend

– e schwätzt oder schwätzt nét, és st´öll ón hält de Maul, schafft, schännt ‘schändet‘, heult, pr´öllt ‘brüllt

(=weint!)‘, flózzt, knaatscht ón watzt, jaht én de B´ösch, és jescheut, krischt Päin ‘Pein‘und Schregge

‘Schrecken‘, tisbedeert ón zänkt sésch ón würd ròòsend ‘rasend‘, ón bäim Jewidder mooß ma em de Kräul aafhaale

‘und beim Gewitter muss man ihm beistehen; wörtl. und beim Gewitter muss man ihm die Gräuel abhalten‘ – óch

wemma selwer kräult ‘auch wenn man selbst Angst hat‘. Und wenn der Mayener Zännpäin ‘Zahnschmerzen‘ hat,

übertreibt er - wörtlich genommen tun ihm gleich mehrere Zähne weh.

‘Hier und dort‘ heißt häi ón (e)lòh ‘allda‘, statt ‘dieses und jenes‘ häi dat ón lòh dat, ‘jetzt‘ heißt nau

‘nun‘ oder (e)wäile ‘(alle)weil‘. ‘Hinein‘ und ‘hinaus‘ kennt der Mayener ebenso wenig wie ‘hinauf‘ und

‘hinunter‘, für beide Richtungen gibt es nur her-, also erénn ‘herein‘, eraus ‘heraus‘, eróf ‘herauf‘ ón erunner

‘herunter‘. Damit nicht genug: ‘Bitten‘ wird umschrieben, statt ‘fassen‘ und ‘greifen‘ wird gepackt, ‘Gott‘ ist

der liebe Gott oder der Herrgott, ‘Getreide und Roggen‘ waren (früher) nur Koor, ‘Kohl‘ ist Kabbes, ‘die Pfütze‘

ist der Pudel. Der Morje dauert bis mittags (‘Vormittag‘ gibt es nicht), ‘Schmutz‘ ist Dreck, ‘die Wange‘ ist

dat Back, ‘der Topf‘ ist dat D´öbbe, ‘schauen‘ ist kugge, ‘lieben‘ ist jär hann (‘gern haben‘), ‘töten‘ ist duut

maare, statt ‘schnell‘ ist man flótt oder huddésch ‘hurtig‘, ‘versuchen‘ heißt probeere („probieren steht allg.

für proben u. das fehlende versuchen“ (RHEIN. 6, 1120)) und auch ‘trocknen‘ und ‘trocken‘ sind nicht echt

mündlich, sondern treuje ‘drügen‘ und treusch ‘drüge‘.

6. Vokale

Kétt ón Kätt, Hoor ón Hòòr, heiß, Staan, Päin. Der Vokalismus (J. E. SCHMIDT)

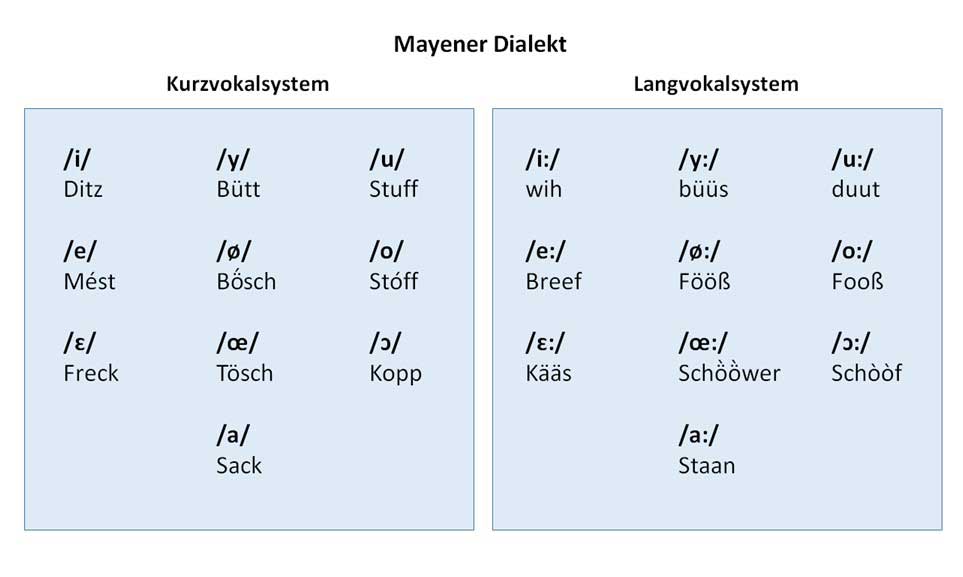

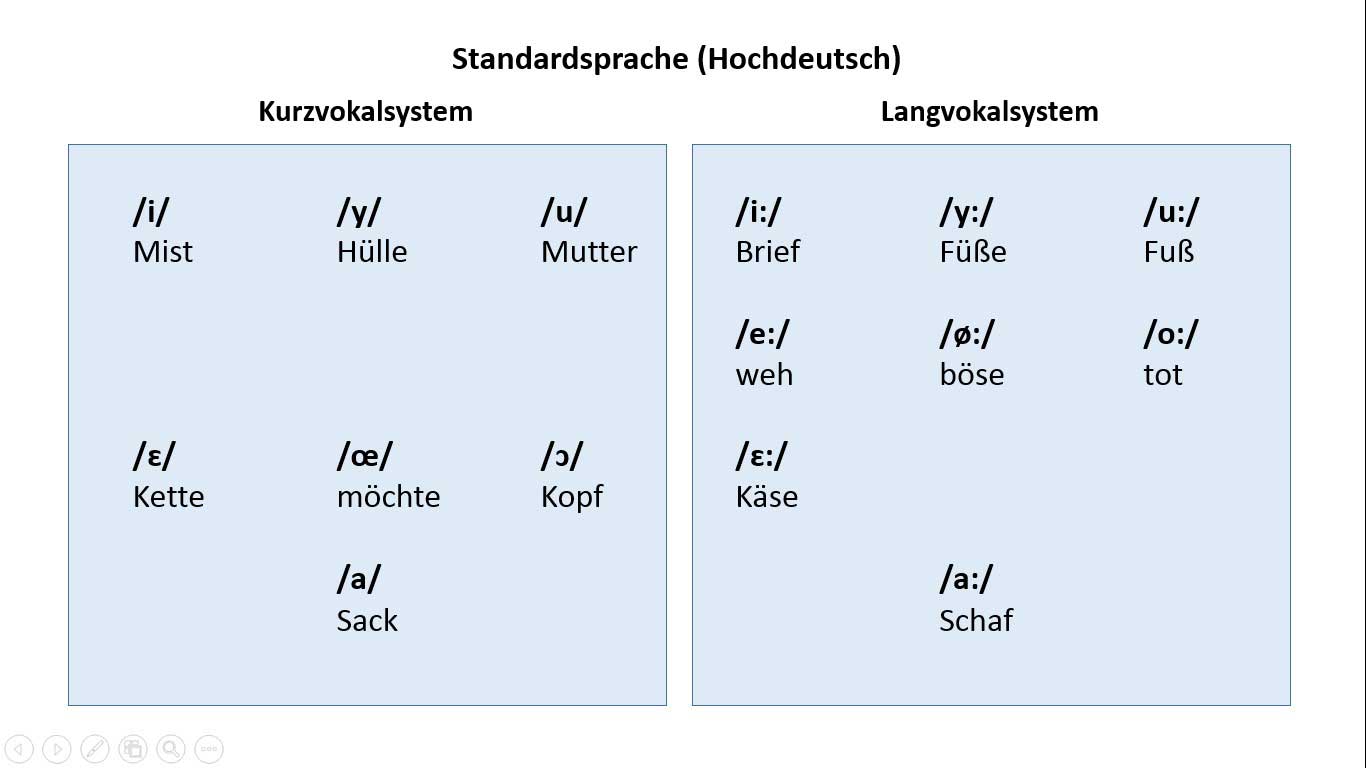

Weshalb andere das Moselfränkische als „wild“ und „bunt“ empfinden und weshalb es von Fremden schlechter verstanden wird als etwa das Pfälzische oder die ostmitteldeutschen Dialekte, lässt sich schön am Vokalismus des Mayener Platts zeigen. Das Mayener Platt hat mit 24 Vokalen (Selbstlauten) und Diphthongen (Zwielauten), deutlich mehr vokalische Laute als die Standardsprache (18) oder das Pfälzische (16), und zudem sind die Vokale in Mayen deutlich anders auf den Wortschatz verteilt. Bei den Langvokalen ist ihre Zuordnung zu bestimmten Wörtern im Vergleich zur Standardsprache oder zum Rheinfränkischen sozusagen „vertauscht“. Das hat historische Gründe: Wie die anderen rheinischen Dialekte hat das Mayener Platt seit der Entstehung des Deutschen vor ca. eineinhalbtausend Jahren eine eigenständige historische Grundlage, das Altwestdeutsche , die sich von allen übrigen deutschen Dialekten unterscheidet. Zudem hat das Rheinische, und damit Mayen, z. T. sehr alte (Kurzvokalimus) oder alte vokalische Unterscheidungen (z. B. Umlaute, d. h. ü, ö) bewahrt, die in vielen andern Dialekten aufgegeben wurden.

In der obigen Abbildung sind die Kurzvokale und die Langvokale des Mayener Platts und der Standardsprache

gegenübergestellt. Die Darstellung ordnet die Vokale nach Lautreihen, die der Zungenhöhe sowie dem Öffnungsgrad

des Mundes bei der Vokalartikulation entsprechen. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass der geöffnete

Mundraum schematisch abgebildet ist: i, ü, und u werden hoch im Mundraum mit der Zunge hoch am Gaumen gebildet.

Geschlossenes e (Mést), ö (B´ösch) und o (Stóff) mit mittlerem Öffnungsgrad und mittlerer Zungenposition und

/ɛ/ Freck, /œ/ Tösch /ɔ/ Kopp noch etwas offener und die Zunge noch etwas tiefer und/a/ weit offen mit Zunge

unten im Mundraum. Man sieht unmittelbar, dass das Mayener Platt im Gegensatz zur Standardsprache 1. sowohl bei

den Kurzvokalen als auch bei den Langvokalen vier Öffnungsgrade unterscheidet, 2. über genau dieselben

Kurzvokale wie Langvokale verfügt (symmetrisches Kurz- und Langvokalsystem) und 3. damit die

Unterscheidungsmöglichkeiten des Deutschen für einfache Vokale (Monophthonge) voll ausnutzt. Das hat zur Folge,

dass Mayen über eine Vokalreihe mit geschlossenen Kurzvokalen verfügt (/e/, /ö/, /o/), die in der

Standardsprache fehlt. In der Standardsprache wird Kette zwar mit <e> geschrieben, aber mit ä (= [ɛ])

gesprochen. Im Mayener Platt sind kurz e und ä dagegen bedeutungsunterscheidend: Einem geschlossenen e in

Kett (= ‘Kette‘) steht ein offenes ä in Kätt (= ‘Käthe, Katharina‘) gegenüber. Parallel hat das Mayener

Platt auch zwei kurze o-Laute. Während die Standardsprache nur das offene /ɔ/ wie in Loch kennt,

unterscheidet das Mayener Platt zwischen Bóckse (= ‘Hosen‘) mit geschlossenem o und boxe (= ‘boxen‘) mit

kurzem offenem o-Laut.

Bei den Langvokalen sind die Verhältnisse ähnlich. Während die Standardsprache hier

nur jeweils einen langen o-Laut und einen langen ö-Laut kennt, verfügt Mayen über zwei lange o-Laute und

zwei lange ö-Laute: Langem geschlossenen o in Fooß, Stohl, roowe (‘Fuß, Stuhl, rufen‘) steht langes

offenes /o/ in Schòòf, Pòòl, sòòn (‘Schaf, Pfahl, sagen‘) gegenüber; langem geschlossenen ö in Fööß,

Jemöös, sööß, Prööder [ˈpʁøː¹dɑ] ‘Brüder‘ steht langes offenes ö in Sch`ö`öwer ‘Schäfer‘, Pr`ö`öder

[ˈpʁœː¹dɑ] ‘Bräter‘, N`ö`öl ‘Nägel‘ gegenüber.

Nicht abgebildet sind die Zwielaute (Diphthonge): Die Standardsprache verfügt über drei (/ai/ - /oi/ - /au/),

die ganz ähnlich auch im Mayener Platt auftreten, Mayen hingegen über vier, da hier zwei /ai/-Laute

unterschieden werden: Neben dem auch in der Standardsprache vorkommenden /ai/ in Wörtern wie Ei, kennt das

Mayener Platt zusätzlich ein äi [ɛi] in Wörtern wie Späija ([ˈʃbɛi²jɑ] ‘Speicher‘), Bäil [bɛi²l] ‘Beil‘, träi

[ˈtʁɛi²] ‘drei‘. Die wahrscheinlich auffälligste Besonderheit des Mayener Vokalismus besteht in der Verteilung

der Langvokale im Wortschatz. Weil das Rheinische seit Entstehung des Deutschen über ein eigenständiges

Vokalsystem verfügt und zudem seither eine eigenständige Entwicklung durchlaufen hat, treten heute auch die

Langvokale, die sowohl dem Mayener Platt als auch der Standardsprache angehören, fast immer in verschiedenen

Wörtern auf. Wie die Abbildung erkennen lässt, ist dabei für die beiden obersten Langvokalreihen die Zuordnung

der Langvokale zu den entsprechenden Wörtern vertauscht. Wo die standardsprachlichen Wörter langes i – ü – u

aufweisen (Brief, Füße, Fuß) hat Mayen langes e – ö – o (Breef, Fööß, Fooß) und umgekehrt: Wo die

standardsprachlichen Wörter langes e – ö – o (weh, böse, tot) aufweisen, hat Mayen i – ü – u (wieh, büüs, duut).

7. Rheinisches Singen

Räi1f ón Räi²f, Dau1f ón Dau²f. Rheinische Töne oder: Tonakzente (mit J. E. SCHMIDT)

Das erste, das man an einer fremden Sprache oder einem fremden Dialekt wahrnimmt, ist wohl der Klang. Und der des

Mayener Platts ist für Nicht-Rheinländer extrem ungewöhnlich. Ursache hierfür ist die hoch auffällige

Wortprosodie (der „Tonfall“), die schon genannten Tonakzente. Dieses Phänomen, das auch als Rheinische

Akzentuierung bezeichnet wird, kommt in Deutschland nur im Rheinischen (Moselfränkisch und Ripuarisch) vor.

Seit etwa 170 Jahren, seit HARDT 1843

wurde versucht, dieses Phänomen zu (er)klären. Die vielen Termini, mit denen man

es schon bezeichnet hat, belegen dies: Umgangssprachliche Bezeichnungen sind rheinischer Singsang, rheinisches

Singen. Der heute gebräuchliche TerminusTonakzent wurde von SCHMIDT

geprägt. Ältere, heute nicht mehr

gebräuchliche Begriffe sind für Tonakzent 1 „Korreption (HARDT 1843), Akutus (AHUUS 1868), rheinischer Akzent

(SIEVERS 21881), gestoßener, springender Akzent (NÖRRENBERG 1884), Brechung (DIEDERICHS 1886) […] Schärfung

(FRINGS 1913)“ u. v. m. Terminusvarianten für Tonakzent 2 sind „Schwebelaut (zuerst HARDT 1843), Gravis

(AHUUS 1868), Dehnung (DIEDERICHS 1886), schwachgeschnittener Akzent (BALDES 1895/96), Trägheitsakzent

(WELTER 1933)“ und weitere.

Die Tonakzente haben der Forschung lange Zeit Rätsel aufgegeben. Unklar war vor

allem, woran genau ein Hörer die beiden Tonakzente unterscheidet und ob zwischen den Tonakzenten und dem

Ausdruck von Emotionen, Gemütsbewegungen, Emphase, Intensität oder Eindringlichkeit ein Zusammenhang besteht.

Diese Fragen konnten inzwischen geklärt werden, wobei gerade Mayen als Untersuchungsort für experimentelle

Studien diente.

Heute ist klar, dass es sich bei den Tonakzenten um sprachliche Einheiten handelt, die der

Unterscheidung von Wortbedeutungen und grammatischen Formen dienen. Anders ausgedrückt: Die Tonakzentopposition

ist distinktiv, also bedeutungsunterscheidend. Durch das Sprechen einer Folge von Lauten, etwa [maːt], mit dem

einen oder dem anderen Akzent ändert sich ihre Bedeutung: Mit Tonakzent 1 gesprochen bedeutet die Lautfolge

‘Made‘ [maː¹t], mit Tonakzent 2 ‘Markt‘ [maː²t] (1 steht für Tonakzent 1, ² für Tonakzent 2). Solche, sich nur

im Tonakzent unterscheidenden Wortpaare, sogenannte Minimalpaare, sind im Mayener Platt z. B.: Dau1f ‘Taube‘

und Dau²f ‘Taufe‘, Räi1f ‘Reibe‘und Räi²f, ‘Reif‘, Ma1nn ‘Wäschekorb‘ und Ma²nn ‘Mann‘. ‘Herde‘ – ‘Herd‘,

‘Falle‘ – ‘Fall‘, ‘Graf‘ – ‘Grab‘, ‘Grenze‘ – ‘Kränze‘, ‘Zeuge‘ – ‘Zeug‘ sind weitere Minimalpaare.

Auf diese

Weise werden jedoch nicht nur Wortbedeutungen, sondern auch grammatische Formen und Wortarten unterschieden.

Das betrifft z. B. den Numerus, also Singular (Einzahl) und Plural (Mehrzahl), etwa Staa²n und Staa1n (‘Stein‘,

‘Steine‘), Schi²rm und Schi1rm (‘Schirm‘, ‘Schirme‘), und Kasus, etwa Hau²s und ém Hau1s (‘Nominativ: das Haus;

Dativ ‘in dem Haus‘), den Unterschied zwischen prädikativem und attributivem Adjektiv he²ll und he1ll (‘hell‘,

‘helle‘), wa²rm und wa1rm (‘warm‘, ‘warme‘) und den Unterschied zwischen Substantiv und Verb: Ha1nn und ha²nn

(‘Hahn‘, ich ‘habe‘), Ka1nn und ka²nn (‘Kanne‘, ich ‘kann‘). Es tragen aber nicht nur Wörter, die mit anderen

ein Minimalpaar bilden, diese Tonakzente, sondern der Mayener spricht diese Tonakzente in jedem Wort, das einen

Langvokal oder Diphthong (Zwielaut) enthält oder einen Kurzvokal vor einem sonantischen (d. h. klingenden)

Konsonanten, also vor l, m, n, ng, r. Das bedeutet, dass in Mayen die große Mehrzahl der Wörter untrennbar mit

einem Tonakzent verbunden ist. Daher werden diese beim Sprechen sowohl in den Regiolekt, die Umgangssprache,

als auch in die intendierte Standardlautung übernommen. Standardsprachlich klingen Rhein und rein, Meer und

mehr, meins und Mainz, Welt und wellt etc. gleich, nicht aber beim Mayener Sprecher – der intoniert sie

unterschiedlich, jeweils das erste Wort der Beispielpaare mit Tonakzent 2.

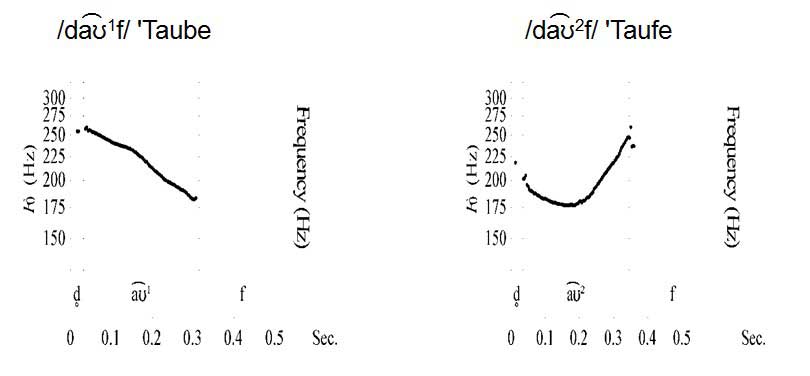

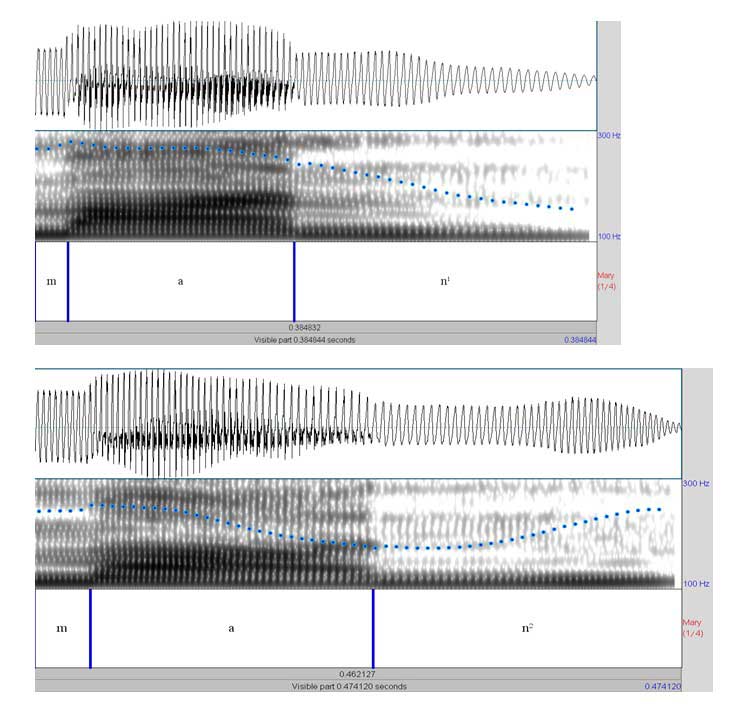

Die folgenden Abbildungen zeigen die akustischen Merkmale der Tonakzente: In der oberen ist der Tonhöhenverlauf

(Grundfrequenz) im Wortpaar Dau1f ‘Taube‘ und Dau²f ‘Taufe‘ abgebildet. Man sieht, wie die Tonhöhe bei

Tonakzent 1 fällt, bei Tonakzent 2 zuerst fällt, dann wieder ansteigt. In der unteren ist eine akustische

Gesamtanalyse des Wortpaars Ma1nn ‘Wäschekorb, Mande‘ und Ma²nn ‘Mann‘ wiedergegeben. Die auffälligen

Schwärzungen im Oszillogramm und im Spektrogramm lassen erkennen, wo der Kurzvokal endet und der Konsonant

beginnt. Man erkennt, dass das Wort mit Tonakzent 2 deutlich länger ist als das Wort mit Tonakzent 1 und dass

bei Tonakzent 2 im „klingenden“ Konsonanten ein Tonhöhenanstieg (= blaue gepunktete Linie) auftritt. Nach den

Analysen von WERTH 2011, die durch die EEG-Studien zu Mayen bestätigt wurden, ist es diese zweite Tonbewegung,

die die Hörer den Tonakzent und damit die Wortbedeutung erkennen lässt.

- Die Rheinische Akzentuierung setzt sich in Luxemburg, den deutschen Dialekten in Belgien und den südniederländischen Dialekten fort. Vergleichbares gibt es in den nordgermanischen Sprachen (Norwegisch, Schwedisch), Ähnliches im Dänischen. ↩

- Vgl. SCHMIDT 1986, 1. ↩

- Vgl. SCHMIDT 1986, 1. ↩

- Zit. nach SCHMIDT 1986, 1f., Fn. 10 u. 11. ↩

- SCHMIDT 1986; KÜNZEL / SCHMIDT 2001; WERTH 2011; SCHMIDT 2016 ↩

- Diese Minimalpaare gelten für Mayen. In anderen Dialekten bilden andere Wörter solche Paare. ↩

- Die Tonhöhenverläufe von Wörtern ändern sich zwar in Abhängigkeit von der Satzintonation. Die zweite Hälfte einer langen Silbe weist jedoch bei Tonakzent 2 immer eine relativ höhrere Tonhöhe (oder einen Tonhöhenanstieg) im Vergleich zu Tonakzent 1 auf. In der Sprachwissenschaft beschreibt man dies, indem man bei Tonakzent 2 von einem Hochton auf der zweiten More eines langen Silbenkerns spricht, der bei Tonakzent 1 fehlt. ↩

8. Verben

Ääse, tréngge, schlòòwe; ésch hann jääß, jetrónk, jeschlòòft; sésch anjénn, sésch kraddeleere, sésch tisbedeere; verschregge, verzélle, zerschlòòn; ésch leeßt, ésch möößt, ésch däät. Bés brav! Jangk haam! Ésch joong, kòòm, sòh. Dau würs désch wunnere! Et és am koche / am bótze / am Plätzjer bagge; jerooft were und jerooft kreen. Einiges von den Verben (Tätigkeitswörtern) und ihren Zeiten

Die Mayener Verben stimmen längst nicht alle mit den standardsprachlichen überein. Etliche unterscheiden

sich in ihren Formen oder im Gebrauch deutlich von diesen. Es „fehlen“ im Platt auch welche. Andere Formen

hat z. B. ‘sein‘ säin. Es heißt nicht wie Hochdeutsch ‘ich bin‘, sondern ésch säin ‘ich sein‘ (1. Pers.

Sg. Präs), z. B. Ésch säin mööd. ‘wörtl.: Ich sein müde.‘ und auch Ésch säin jange. ‘Wörtl.: Ich sein

gegangen.‘ Ebenso ist es bei mir säin ‘wir sein‘ statt ‘wir sind‘ (1. Pers. Pl. Präs.) und se säin

‘sie sein‘ statt ‘sie sind‘ (3. Pers. Pl. Präs.). Das Verb ‘haben‘ hingegen, ist nur lautlich von der

Standardsprache verschieden: ésch hann ‘ich habe‘, mir hann ‘wir haben‘ und se hann ‘sie haben‘.

Dafür enden aber die Präsensformen (Gegenwartsformen) der 1. Person Sg. (Einzahl) im Platt auf –n: ésch kummen

‘ich komme‘, jelauwen ‘ich glaube‘, kochen, lauwen, maanen, roowen, sammelen, wanderen.

Ésch rowen da an.

‘Ich rufe dich (wörtl. dir) an‘.

In der 1. Pers. Pl. Präs. und 3. Pers. Pl. Präs. (Mehrzahl) stimmen sie mit

der Standardsprache überein: mir /se kummen ‘wir / sie kommen‘, jelauwen, kochen, lauwen, maanen, rowen,

sammelen, wanderen. „Zwai Punkte fählen inne noch“ (‘Zwei Punkte fehlen ihnen noch.‘)

In der Literatur findet

sich auch die Variante der Präsensform der 1. Pers. Sg. Präs., 1. Pers. Pl. Präs. und 3. Pers. Pl. Präs. ohne

–n, also nur auf –e: „On kumme, korz oda lang, esch an da Himmelspoat an, wäre bäim Petrus esch klaare“ (‘Und

komme, kurz oder lang, ich an der Himmelspforte an, werde beim Petrus ich klagen‘)

, „Mir fäire Faasenaacht en

Maye“ ‘Wir feiern Fasnacht in Mayen‘, „esch singe doch mäi Leed“ (‘Ich singe doch mein Lied.‘)

. Das Gleiche

gilt für werden und tun: ésch weren / mir weren (oder: ésch were / mir were ‘ich werde / wir werden‘ bzw. ésch

doon / mir doon ‘ich tue / wir tun‘.

Das ‘t‘, das die Standardsprache in der 2. Pers. Sg. Präs. am Ende hat, ‘du kochst, rufst, hast, tust, wirst‘,

lässt der Mayener wieder weg, also de kochs, rööfs, has, daas, wüürs. Die 3. Pers. Sg. Präs. endet ganz „normal“

auf ‘t‘, z. B. e kocht – ‘er kocht‘, e rööft ‘er ruft‘, e hat ‘er hat‘, e daat ‘er tut‘, e wüürd ‘er wird‘. Eine

Ausnahme ist sein: e és ‘er ist‘.

Die 2. Pers. Pl. Präs. lautet wie in der Standardsprache, z. B. (d)ihr kocht - ihr kocht, (d)ihr rooft - ihr

ruft, (d)ihr säid – ihr seid, (d)ihr ha’t – ihr habt, (d)ihr doot – ihr tut.

Die Modalverben d´örwe ‘dürfen‘, k´önne ‘können‘, mööse ‘müssen‘, s´ölle ‘sollen‘, w´ölle ‘wollen‘ und möje

‘mögen‘ verhalten sich wie die der Standardsprache: ésch darf, kann, mooß, sóll (s´öll/ sall), wéll und maach

‘mag‘ (recht selten).

Außer den abweichenden Endungen gibt es bei den starken Verben mitunter auch Vokalwechsel in der Stammsilbe.

Dadurch unterscheiden sich die Flexionsformen z. T. erheblich von der Standardsprache und sind für

Nicht-Mayener-Platt-Sprecher kaum zu erlernen. So stehen im Infinitiv und den Präsensformen von gehen einem

Vokal in der Standardsprache in Mayen drei gegenüber (und ein Unterschied der Vokallänge): jòhn (‘gehen‘), ésch

jinn, dau jahs, e jaht, mir jinn, ihr jiht, se jinn.

Auch das Mittelwort der Vergangenheit, das Partizip Perfekt, vieler starker standardsprachlicher Verben ist im

Mayener Platt schwach: In Mayen wird jeschlòft – ‘geschlafen‘, jeschreit – ‘geschrien‘, jelòòst – ‘gelassen‘,

jewòòcht – ‘gewagt (zu (ab)wiegen) = gewogen‘, jew`öscht – ‘gewäscht = gewaschen‘, jebackt – ‘gebackt‘ und man

ist jewääst – ‘gewesen‘. Korrekt ist im Mayener Platt also: Se hat däine Pullover at jew`öscht (‘Sie hat deinen

Pullover schon gewäscht‘) und Ésch hammésch jésder jewòòcht (‘Ich habe micht gestern gewagt (=gewogen)‘

und

Mäi Módder hat de Koore at jebackt (‘Meine Mutter hat den Kuchen schon gebackt‘).

Bei etlichen Verben hat das Partizip Perfekt im Mayener Platt noch die Form älterer Sprachstufen ohne die

Vorsilbe ge-: starke Verben ohne ge- sind z. B. pliewe –‘geblieben‘, jääs – ‘gegessen‘, jange – ‘gegangen‘,

jénn – ‘gegeben‘, kumme – ‘gekommen‘, praacht – ‘gebracht‘, funne – ‘gefunden‘, wuure –‘geworden‘

. Seltener

sind schwache verben ohne ge-: kauft - ‘gekauft‘ (Ésch hann Krómbere kauft).

Alte Formen hat das Platt auch bewahrt, wo die Standardsprache das Partizip Perfekt auf –et bildet (gerechnet,

geatmet). Die Mayener Formen für das Präsens(!) und das Partizip Perfekt e reschent /jereschent und e òòdemt

/jeòòdemt

entsprechen noch dem mittelalterlichen Sprachstand

: Ésch reschenen/ òòdemen, dau reschens / òòdems,

e reschent / òòdemt, mir reschenen / òòdemen, ihr reschent / òòdemt, se reschenen / òòdemen.

Noch seltener als die Vergangenheitsform ist in mitteldeutschen Dialekten der Erhalt der Möglichkeitsform mit

vom Indikativ unterscheidbaren Formen. Beispiele mit Erhalt des Konjunktiv II (Irrealis) sind sähsch(t) ‘sähe‘,

meesch(t) ‘machte‘, leeß(t) ‘ließe‘, kääm(t) ‘käme’, jääf(t) ‘gäbe‘ und schlöösch(t) ‘schlüge‘. E meesch et

leewer morje Nommendaach. ‘Er machte es lieber morgen Nachmittag.‘ Ésch leeßt en nét allaan. ‘Ich ließe ihn

nicht allein.‘ E s`ö`öt, e kääm de nächst Wóch. ‘Er sagt, er käme (die) nächste Woche.‘ Ésch jääft em nét dee

Schäär én de Hand. ‘Ich gäbe ihm nicht die Schere in die Hand.‘ It schlöösch(t) en et leefst dórsch Sunn ón

Mònd. ‘Am liebsten würde sie ihn vermöbeln. Wörtl.: Es schlüge ihn es liebst durch Sonne und Mond.‘ ‘Wenn et

könnt, jööng et haam ‘Wenn es (=sie) könnte, ginge es heim‘. Ma hann jedaacht, et stööng da besser. ‘Wir haben

gedacht, es stünde dir besser.‘ Als Indiz dafür, dass auch in Mayen diese Art der Konjunktivbildung im Abbau

begriffen ist, kann die Formvariation angesehen werden. So stehen sich bei gehen die Formen jööng(t) und jeeng

(t) ‘ginge‘ gegenüber, bei stehen die Formen stööng(t) und steeng(t) ‘stünde‘. Außer durch den von der

Standardsprache verschiedenen Stammsilbenvokal zeichnen sich die älteren Formen durch die Endung –t in der 1.

und 3. Pers. Sg. aus.

Der Konjunktiv wird wie in der Standardsprache gebraucht: Ésch wär‘ fruh, ... ‘Ich wäre froh, wenn ..., Ésch

hätt jär .... ‘Ich hätte gerne ...‘. Wenn et k´önnt/d´örft/w´öllt/möößt, jööng(t) et haam. ‘Wenn es (=sie)

könnte / dürfte / wollte / müsste, ginge es heim‘. Hätt ésch nau aaner! ‘Hätte ich (doch nur) jemanden, der

...; wörtl. Hätte ich nun einen (eigtl.: einer)!‘ Wie in der Standardsprache ist auch im Platt die Umschreibung

des Konjunktivs durch Verb + Hilfsverb die üblichere Konstruktion, wobei dem Hilfsverb ‘werden‘ im Dialekt doon

‘tun‘ entspricht, z. B. Ésch däät hinjòhn ‘‘ch würde (dort) hingehen; wörtl.: ich täte hingehen.‘ und Ésch

dääden et leefst dórsch Sunn ón Mònd schlòòn! ‘Ich würde ihn am liebsten verprügeln. Wörtl. Ich täte ihn es

liebst durch Sonne und Mond schlagen.‘ .

So, wie man die Befehlsform der starken Verben zunehmend in der Umgangssprache hört, ist sie, anders als in der Standardsprache, im Mayener Platt korrekt, nämlich ääß (‘esse‘), lääs (‘lese‘), jéf (‘gebe‘), frääß (‘fresse‘), määss (‘messe‘), seesch (‘sehe‘) etc. Es heißt im Platt tatsächlich nicht ‘iss, lies, gib‘. Die Form des Imperativs richtet sich nach dem Stammvokal des Infinitivs. Bei einigen Verben sind Stammvokal und Vokal des Imperativs unterschiedlich: Zu stòhn (‘stehen‘) heißt es stand, im Plural stieht, zu jòhn (‘gehen‘) jangk, im Plural jieht, zu tròòn (‘tragen‘) traach, im Plural trieht, zu schlòòn (‘schlagen‘) schlaach, im Plural schlieht. Der Imperativ von ‘sein‘ hat die Singularform bés (’bist‘), also bés prav, nicht: sei brav! Die Pluralform ist säid praf (‘seid brav‘).

Eine Besonderheit des Mayener Platts im Vergleich zu anderen mittel- und oberdeutschen Dialekten ist der

teilweise Präteritumserhalt, d. h., es gibt noch Vergangenheitsformen. Während in den oberdeutschen Dialekten

das Präteritum fast vollständig durch das Perfekt verdrängt wurde, hat Mayen bei Hilfsverben, modalen

Hilfsverben und verschiedenen starken Verben (z. B. gehen, sehen, kommen …) nach wie vor eigene

Präteritalformen. Bei den starken Verben sind sie wie in der Standardsprache durch den Vokalwechsel in der

Stammsilbe gekennzeichnet: fleeje (‘fliegen‘) – flooch ‘flog‘, jeeße (‘gießen‘) – jóß ‘goss‘, läie ‘liegen‘

– lòòch ‘lag‘ usw.

Die Personenendungen sind wie die in der Standardsprache, mit Ausnahme der 2. Pers. Sg.,

wo das Mayener Platt auch hier kein –t aufweist: riefst gegenüber reefs. Es gibt auch eine gemischte

Konjugation, z. B. bei ‘machen‘ Hier wird das Präteritum stark gebildet: ésch meesch ‘ich machte‘, e mooch /

e meesch ‘er machte‘, das Partizip aber schwach: jemaacht.

Das Präteritum, das die Standardsprache auch bei den schwachen Verben kennt, z. B. putzte, und das durch die

Endung –te gekennzeichnet ist, gibt es im Mayener Platt nicht. Für die 1. und 3. Pers. Sg. müsste die Form

wegen des Abfalls des Endsilben-e

*bótzt lauten: *ésch bótzt bzw. *e bótzt. Für die 3. Pers. Sg. wäre diese

Form identisch mit der Gegenwartsform e bótzt ‘er putzt‘, d. h., die Präteritumform wäre nicht mehr als solche

markiert und vom Präsens nicht unterscheidbar. Üblicherweise wird stattdessen wie in der Standardsprache das

Perfekt, die vollendete Gegenwart, gebraucht - also Ésch hann jebótzt ‘Ich habe geputzt‘ bzw. E hat jebótzt.

‘Er hat geputzt.‘ Der Gebrauch des Präteritums ist zwar selten, aber z. B. heißt es vom wiedergefundenen

Schlüssel E lòòch ó’m Schrank. (‘Er lag auf dem Schrank.‘), Dee Schoh stoongen /steengen ém Wohnzémmer.

(‘Die Schuhe standen im Wohnzimmer.‘) Auch bei Jésda sòòß de Andreas ém Dajöh. ‘Gestern saß Andreas im Dajöh

(= ein Mayener Lokal).‘ ist die Vergangenheitsform gebräuchlich und korrekt

. Ésch wòr ‘ich war‘ und ésch hatt‘

‘ich hatte‘ sind ebenso wie ésch sóllt, mooßt, wóllt, dórft, kónnt fahre die normalerweise gebrauchten Formen.

Das Futur spielt im Mayener Platt eher eine geringe Rolle. Im Allgemeinen wird zukünftiges Geschehen wie auch beim mündlichen Gebrauch der Standardsprache und in der Umgangssprache durch das Präsens (die Gegenwartsform) ausgedrückt: E kütt morje bäi mésch. ‘Er besucht mich morgen‘; wörtl. Er kommt morgen bei mich. E käuft sésch nächstjohr e neu Auto. ‘Er kauft sich nächstes Jahr ein neues Auto.‘ Die Formen des Futurs sind aber komplett zu bilden und bei Hilfs- und Modalverben werden sie auch gebraucht. Äußerungen wie Dat würs de doch wóll ze köhn säin! ‘Das wirst du dich doch wohl trauen! Wörtl. Das wirst du doch wohl zu kühn sein!‘ und Dat weren ésch doch wóll noch dürwe? ‘Das werde ich doch wohl noch dürfen?‘ oder Nächstjòhr wür en dat Haus doch wóll jebaut hann. ‘Nächstes Jahr wird er das Haus doch wohl gebaut haben.‘ und Se weren haamjelóff säin ‘Sie werden (wohl) heimgelaufen (=gegangen) sein.‘ sind durchaus gebräuchlich. Ebenfalls: Da würs de désch awer noch schwer wunnere! ‘Da wirst du dich aber noch schwer (=sehr) wundern.‘ Auch gedroht werden kann im Futur: Ésch wäären da jeläisch helwe! ‘Hör auf damit! Lass das bleiben! wörtl.: Ich werde dir gleich helfen!‘ Auch eine Futurbildung mit geben ist im Mayener Platt zu finden, wenn auch spärlich: So heißt es etwa Et jét Wénder. ‘Es wird (gibt) Winter.‘ Et jét Fr´öhjohr. ‘Es wird (gibt) Frühjahr.‘ und Et jét kaa Wääder ‘Es gibt kein gutes Wetter.‘ sowie Dat lòh jét neust. ‘Das, was du da tust, klappt nicht‘ wörtl.: Das allda wird nichts‘.

Das Mayener Platt kennt auch das Plusquamperfekt (vollendete Vergangenheit), etwa Ma hadden at jääß. ‘Wir hatten schon gegessen.‘ und darüber hinaus sogar das doppeltes Perfekt (doppelte vollendete Gegenwart) Ma hann at jääß jehat, bee .... ‘Wir haben schon gegessen gehabt, wie (=als) ...‘ und ein doppeltes Plusquamperfekt (doppelte vollendete Vergangenheit) Ma hadden at jääß jehat, bee .... ‘Wir hatten schon gegessen gehabt, wie (=als) ...‘. Ésch hann /hatt dat neulésch schunn jelääse jehat. ‘Ich habe/ hatte das neulich schon gelesen gehabt.‘

Se säin séjat widder am tisbedeere! ‘Sie streiten schon wieder. Wörtl.: Sie sind sich all wieder am disputieren.

‘Nur, wäil der sésch ümmer suu anjét! ‘Wörtl.: Nur, weil der sich immer so angibt!‘ Wenn en séjewäile nét

schéckt, kann en séjawer kraddeleere. ‘Wenn er jetzt nicht gehorcht, bekommt er richtig Ärger. Wörtl.: Wenn

ihn [sic!] sich alleweil nicht schickt, kann ihn [sic!] sich aber gratulieren!‘ Gar nicht selten sind Verben,

die im Gegensatz zu ihren hochdeutschen Entsprechungen reflexiv gebraucht werden, z. B. sich angeben: De Peder

jét sésch ümmer suu an. Wörtl. ‘Der Peter gibt sich immer so an; ist ein Angeber.‘ Sich disputieren ist einfach

‘streiten‘. Wenn se sésch zertädéje ‘sich zerdädigen‘, sind sie handgreiflich geworden und prügeln sich. Der

reflexive Gebrauch von ‘gratulieren‘ ist eine Drohung oder Ankündigung von etwas Unangenehmem: Da kannsde désch

awer kraddeleere!

‘Dann (er)geht es dir aber schlecht; wörtl.: Dann kannst du dich aber gratulieren!‘ Sich

behusten (übertr.): Sagt man zu jemandem Behoost désch! ‘Behuste dich!‘, weist man dessen Kritik verächtlich ab.

(Vermutlich ist das heute nicht mehr zu hören.) Wenn bemerkt wird, dass man sésch goot jesäänt hat, hat man

sich eine (zu) gehörige Portion von etwas genommen: sich segnen – „sich s. seinen Teil von einer Sache in allzu

grossem Masse nehmen“ (RHEIN. 8, 16)., sich schicken bedeutet ‘gehorchen und auch: sich betragen‘: Nau maach ón

schéck désch! ‘Nun benimm dich / sei folgsam.‘ als Ermahnung für das Kind, wenn es z. B. zu jemand zu Besuch

geht, wörtlich: ‘Nun mache und schicke dich!‘ Weitere Beispiele sind: Sich bekotzen - hier: ‘nicht: auf etwas

erbrechen, nur: erbrechen‘: E hat sésch baal bekotzt. ‘Er hat beinahe erbrochen; wörtl. Er hat sich bald

bekotzt‘, sich darmachen - ‘etwas so einteilen, dass das Vorhandene ausreicht‘, etwa: Ma maaren us dòòr.

Wörtl.: ‘Wir machen uns dar.‘, sich finden ‘sich wieder beruhigen, „runterkommen“: Nau finndésch! ‘Jetzt finde

dich!‘, sich loslassen ‘nicht mit etwas geizen, sich großzügig verhalten‘, z. B. Dòò hasde désch awer

lossjelòòßt! ‘Da hast du aber ein großes Geschenk gemacht!‘, sich regieren (ausgestorben?) 'sich waschen,

pflegen, kämmen, die Kleider ordnen etc.', z. B. in der Aufforderung: Rejeer déaas! ‘Regiere dich mal!‘,

sich schuckern ‘erzittern, weil man fröstelt‘, sich versprechen hier: „ein Gelübde machen: sech v. eppes ze

dun.“ (LOTHWB. 1, 153b), scherzhaft, wenn man z. B. unbequem kniet, die Haare komisch frisiert hat, seltsam

angezogen ist, ...: Has dau désch suu verspróch? ‘Willst du das nicht ändern? Soll das so sein? Wörtl.: Hast

du dich so versprochen (meint: Hast du ein Gelübde abgelegt)?‘. Sich vertragen bedeutet ‘etwas zu Schweres

tragen‘ und wird gern scherzhaft oder ironisch gebraucht, z. B. bei etwas Leichtem: Vertraach désch nét! Die

standardsprachliche Bedeutung ‘miteinander auskommen‘ kennt das Mayener Platt nicht.

Auch für die Verben ‘essen‘ und ‘trinken‘ gibt es im Mayener Platt eine Reflexivkonstruktion, die die

Standardsprache nicht kennt: Ésch hamma jerat e Prüütsche jääß. ‘Ich habe mir gerade ein Brötchen gegessen.‘

E és sésch e Beer tréngge. ‘Er ist sich ein Bier trinken.‘

Vorsilben von Verben sind im Mayener Platt manchmal von denen in der Standardsprache verschieden. Der Mayener kann sich verschrecken – ‘erschrecken‘, verkälten – ‘erkälten‘ (Ésch hammésch verkält.), verstricken – ‘ ersticken an etwas‘ (E és baal verstréckt.) und etwas verzählen – ‘erzählen‘. Ver- heißt es bei verbatscheln – ‘etwas ausplaudern, sich verplappern‘ (Verbatschel désch nur jòò nét!), verbirtseln – ‘vergehen vor Ungeduld‘ (Ma säin baal verbiertselt!), verfumfeien (ausgestorben?) – ‘eine Sache vermasseln‘ (E haddet verfómfeit!), vergaddern – “eine zu grosse [sic!] Menge unterbringen“ (Bo wéllsde dat daa all verjaadere?), verhausen – ‘etwas verlegen‘ (Ber hat mäine Schl´ösl verhaust?). Verstärkend, gerade vielfach bei Mundartverben, wird das Präfix zer- gebraucht, das „etwas Zerteilen“ ausdrückt: zerschlagen – hier: ‘schlagen, prügeln‘, zerflazen – ‘prügeln‘, zernennen – ‘mit Schimpfnamen belegen‘, zerschänden – ’heftig beschimpfen, ausschimpfen‘.

Mit dem Passiv wird ausgedrückt, (mit) wem etwas geschieht, z. B. E würd jefahre. ‘Er wird gefahren.‘ Ésch weren aafjehólt. ‘Ich werde abgeholt.‘ Außer dem Passiv, das mit ‘werden‘ gebildet wird, gibt es in der Standardsprache ein Passiv mit ‘bekommen‘. Da der Mayener aber nichts bekommt, sondern nur kriegt, heißt es z. B. E krischt de Hòòr jest´ömpt ‘Er kriegt die Haare geschnitten (wörtl. gestümpt, d. h. gestutzt)‘, E krischt e Booch jeschenkt. ‘Er kriegt ein Buch geschenkt‘ und Se hat e Jüngelsche krischt. ‘Sie hat einen Sohn bekommen.‘ Die Verwendung ist häufig und wird auch in die Umgangssprache übernommen. Es gibt aber auch passivische Anwendungen, die m. W. nur im Platt vorkommen, z. B. Ésch hann kaa Zäit krischt. ‘Ich habe keine Zeit (dafür) gefunden. Wörtl. Ich habe keine Zeit gekriegt.‘, Dau kriss noch Spass. ‘Du kriegst noch eine unangenehme Überraschung.‘ E krischt de Kiehr nét. ‘Er kriegt die Kurve nicht (vor lauter Arbeit).‘, Der krischt noch Jeld eraus! ‘Obwohl er im Unrecht ist, wird er noch frech. Wörtl.: Der kriegt noch Geld heraus.‘ oder auch: Ber et längst lääft, krischt K´ölle métsamt em Dom! ‘Wörtl.: Wer es längst lebt, kriegt Köln mitsamt dem Dom!‘ Statt ‘werden‘ in dem auch im Hochdeutschen korrekten Passivsatz ‘Er wird gerufen.‘ E würd jerooft. kann es im Mayener Platt auch kriegen heißen: E krischt jerooft. ‘Er kriegt geruft (= gerufen).‘ ‘Kriegen‘ heißt es auch bei E krischt jesunge. ‘Er kriegt (ein Ständchen) gesungen.‘, E krischt jewinkt. ‘Er kriegt gewinkt.‘ und E krischt jekünnéscht ‘Er kriegt gekündigt.‘ Diese sind ebenfalls nur im Platt korrekt. Standardsprachlich müsste es wohl ‘Ihm wird gesungen‘, ‘Ihm wird gewinkt.‘ und ‘Ihm wird gekündigt.‘ heißen. In Mayen ‘kriegt man gratuliert‘: Dau kriss óf de Namensdaach kraddeleert. ‘Du kriegst auf den Namenstag gratuliert.‘, d. h. standardsprachlich, ‘Dir wird zum Namenstag gratuliert.‘ Auch heißt es Dat hadden su jeliehrt krischt. ‘Das hat er so gelehrt (ge)kriegt. Das hat man ihn so gelehrt.‘ Verschiedene (An)drohungen erfolgen ebenfalls mit ‘kriegen‘: Dau kriss aan jeträäde. ‘‘Du kriegst eine getreten.‘ Mit Dau krisse / e krischt se jej`ö`ökt. ‘Du kriegst sie / er kriegt sie gejäukt (= geschlagen) (vgl. RHEIN. 9, 553 und RHEIN. 4, 1501, h) wird heftige Prügel angekündigt, genau so, wie mit Dau kriss Réss! ‘Du kriegst Risse.‘ Es geht aber noch sparsamer: Waat! Dau krisse! ‘Warte! Du kriegst sie!‘

Gelegentlich verlangt ein Verb im Mayener Platt einen anderen Kasus (Fall) als in der Standardsprache: So heißt (bzw. eher: hieß) es: Roof ma an, wenns de dòò bés! ‘Ruf mir an, wenn du da bist!‘, Et rööft da aaner! ‘Es ruft dir einer!‘ und Ésch kraddeleeren désch óf däine Jeburtsdaach! ‘Ich gratuliere dich auf deinen Geburtstag!‘

Das Mayener Platt kann etwas, das die Standardsprache nicht kann. Anders als die Standardsprache, hat das

Mayener Platt die Möglichkeit, mit der Konstruktion sein + am + Infinitiv eine Tätigkeit, eine Handlung, die im

Augenblick des Sprechens stattfindet oder zu dem Zeitpunkt in der Vergangenheit, von dem berichtet wird,

stattgefunden hat, besonders hervorzuheben.

In der Schule gerügt mit „am Katz am Schwanz am raus am ziehen“ ist

sie doch im Platt d i e Form, aktuelles Geschehen, aktuelle Vorgänge auszudrücken. Will man hervorheben, dass Oma

gerade im Moment am Herd steht und kocht, will man sozusagen auf die Frage, was Oma aktuell tut, antworten, heißt

es immer De Oma és am koche. ‘Oma ist am kochen.‘ Verstärkend wird gern ein gerade hinzugefügt: De Oma és jerat am

koche. ‘Oma ist gerade am kochen.‘De Oma kocht ist dagegen eine reine Feststellung - sie macht das gerade /

üblicherweise / heute / manchmal / morgen -, die man auch machen kann, wenn Oma gar nicht da ist. Diese Aussage ist,

im Vergleich mit Rheinischen Verlaufsform, statisch

und nur ein „Standbild“, während am koche dynamisch,

„ein Film“ ist, was auch die Bezeichnung Rheinische V e r l a u f sform andeutet. Die Rheinische Verlaufsform wird

nicht nur in der Gegenwartsform, sondern auch in den Vergangenheitsformen gebraucht: De Oma wòr am koche. ‘Oma war

am kochen.‘ Ésch wòr jesder jerat am koche, bee en an da Dür jeschellt hat. ‘Ich war gestern gerade am kochen, wie

er (wörtl.: ihn) an der Tür geschellt hat.‘ Ebenso kann das Perfekt, die vollendete Gegenwart, gebraucht werden: De

Oma és jerat am koche jewääst, bee en haam kòòmt. ‘Oma ist gerade am kochen gewesen, wie er (wörtl.: ihn) heim kam.‘

Ma säin jerat am ääse jewääst, bee en anjerooft hat. ‘Wir sind gerade am essen gewesen, wie er angerufen hat.‘ Im

Plusquamperfekt, der vollendeten Vergangenheit, heißt es: De Oma wòr jerat am koche jewääst, bee en haam kòòmt.

‘Oma war gerade am kochen gewesen, wie er (wörtl.: ihn) heim kam.‘ Ma wòòren jerat am ääse jewääst, bee en anjerooft

hat. ‘Wir waren gerade am essen gewesen, wie er angerufen hat.‘

Futur ist in Fällen wie Ésch wäären dann am schlòòwe säin. ‘Ich werde dann am schlafen sein.‘ theoretisch

möglich. In dem Sinn aber wie im englischen present progressive nicht: I am going to Mainz this weekend. *‘Ich

bin am Wochenende nach Mainz am fahren (wörtl.: gehen)‘. Obwohl Ésch säin am lääse. normaler Gebrauch der

Rheinischen Verlaufsform ist, ist Ésch säin heude Òòmend e Booch am lääse. *Ich bin heute Abend ein Buch am

lesen.‘ nicht möglich

Möglich ist es aber auch, mit der Rheinischen Verlaufsform eine Art von „Dauerzustand“ auszudrücken: Der és noch

am studeere. ‘Er studiert noch.‘ Der és am schaffe. ‘Er arbeitet, verdient Geld.‘

Die Rheinische Verlaufsform funktioniert auch, wenn ein Akkusativobjekt hinzutritt: De Oma és am Krómbere koche.

‘Oma ist am Kartoffeln (wörtl.: Grundbirnen) kochen‘. Ésch säin at am D´ösch degge. ‘Ich bin (wörtl.: sein)

schon am Tisch decken.‘ Der és jarat am Zäidung lääse. ‘Er ist gerade am Zeitung lesen.‘ Et és am Fisdere bótze.

‘Sie (wörtl.: Es) ist am Fenstern [Plural] putzen.‘ Ésch säin am Bedder maare. ‘Ich bin (wörtl.: sein) am Betten

machen‘. Ésch säin am Plätzjer bagge. ‘Ich bin (wörtl.: sein) am Plätzchen backen‘. Die Form, bei der das

Objekt (‘die Plätzchen‘) zwischen am und das Prädikat tritt, ist die ältere, (zumindest früher) geläufigere:

Krómbere koche, Zäidung lääse, Fisdere bótze, Bedder maare, Plätzjer bagge werden als Einheit empfunden und

müss(t)en zu *plätzjerbagge ‘*plätzchenbacken‘, *fisderebótze ‘*fensterenputzen‘, *beddermaare ‘*bettenmachen‘,

*zäidunglääse ‘*zeitunglesen‘usw. werden. Die Stellung De Oba és jerat de Stròòß am kehre. ‘Opa ist gerade die

Straße am kehren‘ ist auch möglich. Das gilt auch für die obigen Beispiele. Bei einem bestimmten Objekt Bésde e

Klaad am nähe? ‘Bist du dir ein Kleid am nähen?‘ E és (sésch) jerat e St´öck am ääse. ‘Er ist (sich) gerade ein

Stück (=Butterbrot) am essen.‘ ist nur diese Stellung möglich: *E és sésch am e St´öck ääse. ist ungrammatisch

und falsch. Zumindest eine Ausnahme gibt es aber, doch ändert sich durch die Umstellung die Bedeutung: Ma säin

jerat am kawwietréngge. heißt ‘Wir frühstücken gerade. Wörtl. Wir sind (wörtl. sein) gerade am Kaffee trinken.‘

und, z. B. nachmittags, heißt es Ma säin en Tass Kawwie am tréngge.

‘Wir sind (wörtl. sein) eine Tasse Kaffee

am trinken.‘

Es können nicht alle Verben die Rheinische Verlaufsform bilden. Solche, denen der Aspekt des Handelns fehlt, oder

solche, die keine Dauer ausdrücken, können keine Rheinische Verlaufsform bilden. Hierzu gehören sehen, hören,

sitzen, liegen, stehen. Dies ist ein großer Unterschied zur englischen Verlaufsform, wo auch gerade Verben wie

to see (I’m seeing), to sit (I’m sitting), to stand (I’m standing) diese bilden. Nicht möglich sind*Ésch säin

en am sehe. *‘Ich bin (wörtl.: sein) ihn am sehen.‘, *E és e Plöömsche am sehe. *‘Er ist ein Blümchen am sehen.‘

oder *Ésch säin en am hüüre. *‘Ich bin ihn am hören.‘ sowie *E és e Vüülsche am hüüre. *‘Er ist ein Vögelchen

am hören.‘ Hier heißt es nur Ésch sehn en. ‘Ich sehe ihn.‘ E säiht e Plöömsche. ‘Er sieht ein Blümchen.‘, Ésch

hüren en. ‘Ich höre ihn.‘ und E hüürt e Vüülsche. ‘Er hört ein Vögelchen.‘ Auch *E wòr ó’m Stohl am sétze. *‘Er

war auf einem Stuhl am sitzen.‘ *E wòr ém Flur am stòhn. *‘Er war im Flur am stehen.‘ *E wòr ém Bett am läie.

*‘Er war im Bett am liegen.‘ sind ungrammatisch und nicht möglich. Auch Verben, die ein Handeln, Tun ausdrücken,

das nur kurze Zeit dauert, wie sagen, holen, bringen, stellen, legen, setzen, können keine Rheinische

Verlaufsform bilden. Es heißt nicht *E és en Taplett am hólle. *‘Er ist eine Tablette am holen (= nehmen).‘,

sondern E h´öllt en Taplett. Auch *Se és sésch am lääje / stelle / setze…. *‘Sie ist sich am legen /stellen /

setzen.‘ ist nicht korrekt. Dagegen ist E és am Fernseh kugge. ‘Er ist am Fernseh gucken.‘, was ja länger

dauert, üblich. Bei zusammengesetzten Verben sieht es anders aus: Se wòr sésch jerat am hinlääje, bee de Tant

Mariesche kòòmt. ‘Sie war sich gerade am hinlegen, wie die Tante Mariechen kam.‘ Dee wòòren jerat am fottfahre.

‘Sie waren im Begriff fortzufahren (wörtl. die waren gerade am fortfahren).‘ Ésch säin jerat am aafhólle. ‘Ich

bin (wörtl. sein) gerade am abholen (=abnehmen).‘ Hinlegen, fortfahren und abholen dauern eben länger.

Bei Modalverben (müssen, sollen, wollen, können, mögen, dürfen) kann die Rheinische Verlaufsform nicht gebildet

werden. Ebenso geht dies nicht bei z. B. sagen, wissen, meinen, brauchen. *Ma säin am w´össe. *‘Wir sind am

wissen‘. und *Ma säin am praure *‘Wir sind am brauchen.‘ sind ungrammatisch.

Eine andere Art, momentanes Geschehen auszudrücken, die aber selten vorkommt, ist die mit tun: E daat jerat schlòòwe. E daat jerat ääse. Auch grundsätzliche Vorlieben, Gewohnheiten o. Ä. lassen sich mit tun + Infinitiv ausdrücken: Et daat jär nähe ón strégge. ‘Es näht und strickt gern.‘ E daat ómens (ümmer) warm ääse. ‘Er isst normalerweise abends eine warme Mahlzeit; wörtl. Er tut abends (immer) warm essen.‘

- Siehe zu den einzelnen Formen die Konjugationstabellen in Kapitel 19. ↩

- Trotzdem können die Verben auch ohne Endung realisiert werden: ésch jelauwen wird zu schlau1f ‘ich glaube‘ oder ‘schmaanét ‘ich meine nicht‘; vgl. auch Wenkersatz Nr. 8 von 1887 „ech jelauv“. ↩

- Was aber nicht geht, ist eine der Umgangssprache ähnliche Form *ésch koch / lauf / roof. ↩

- RITTEL 1998, 36, 43. ↩

- SCHÄFER, 1998, 20. ↩

- RITTEL 1998, 24, 29. ↩

- Siehe auch die Konjugationstabellen in Kapitel 19. ↩

- Im Wörterbuchteil unter wagen I, nicht wiegen. ↩

- Vgl. PAUL 1989, 244, §243. ↩

- Siehe hierzu auch Differenzen bei Vorsilben in diesem Kapitel. ↩

- Das gilt für alle Personen. ↩

- Vgl. PAUL 1989, 260, §265. ↩

- Dääts de dat Pageet für mésch anhólle? ‘Würdest du das Paket für mich annehmen? Wörtl.: Tätest du das Paket für mich anholen?‘ Denn däät ésch médda Knäifzang nét anpagge! ‘Er ist ein schmieriger, schmuddeliger Kerl. Wörtl. Den täte ich mit der Kneifzange nicht anpacken.‘ ↩

- Siehe in Kapitel 19 die Konjugationstabellen für die häufigsten starken Verben. ↩

- Zur Apokope vgl. Kapitel 4. ↩

- Ebenso falsch wie in der Standardsprache wäre der Gebrauch des Präteritums bei: *Ésch jóng heude morje óf de Maat. Es heißt: Ésch säin ... jange. Und: *Ésch probeert heude morje désch/dir anzeroowe. *‘Ich probierte heute Morgen dich /dir anzurufen.‘ anstatt: Ésch hann heude Morje probeert, désch /dir anzeroowe. ‘Ich habe heute Morgen probiert, dich anzurufen.‘ Oder: *Se bauten vürzweijòhr én Ettringe. *‘Sie bauten vor zwei Jahren in Ettringen.‘ (Das Haus steht ja wohl noch!) ↩

- Die schwangere Frau in der Bäckerei: Ésch kreen e Wäißpruut! Verkäuferin: Da wür däine Mann sésch awer schwer wunnere! ↩

- RHEIN. 2, 1367: „da kannste dech gr.! in dem Falle wirst du etwas Unangenehmes erfahren, dann gibt es Strafe; du kannst dich freuen auf die grosse Arbeit, Strafe (ironisch)“. ↩

- Vgl. DWB 10, 1977: „auf etwas, in etwas husten, ausdruck der verachtung“. ↩

- Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lsch_(Sprache)#Sprachliche_Merkmale. ↩

- Rhein. 2, 973, 1a. ↩

- Weitere Beispiele: zerdädigen – ‘sich streiten, handgreiflich werden, sich prügeln‘, zerdängeln – ‘auf seinem Sitzplatz immerfort hin- und her rutschen‘, zerknutschen – ‘verknautschen, knutschen‘, zerzänken – ‘sich heftig zanken‘, zermustern – ’sich geschmacklos durch nicht zusammenpassende Kleidungsstücke kleiden‘. ↩

- Ein paar weitere Beispiele: E krischt aan jeschlòòn. ‘Er bekommt eine geknallt.‘ Wörtl. Er kriegt eine geschlagen. Dau krisaan én de Zänn! Wörtl. ‘Du kiegst eine in die Zähne.‘ Dau krisaan vür de Höör! Wörtl. Du kriegst eine vor die Hörner. E krischt de Höör nét vóll. ‘übertr. Er bekommt den Hals nicht voll. Wörtl. Er kriegt die Hörner nicht voll.‘ ↩

- Zu den Präpositionen vgl. Kapitel 17. ↩

- Die Rheinische Verlaufsform wird im „Mayener Wörterbuch“, da es sich im Gegensatz zum substantivierten Infinitiv um aktuelles Geschehen handelt, klein geschrieben. Auf die semantischen Unterschiede von am + Infinitiv und beim oder zum + Infinitiv kann hier nicht eingegangen werden. ↩